福島県いわき市の大内法務行政書士事務所、代表の大内です。

当事務所がSDGs推進を支援しているアメニティいわきグループ様にて、社員研修会を開催しました。

「SDGs」と聞くと環境問題をイメージしがちですが、ゴール8(働きがい)やゴール17(パートナーシップ)にあるように、「人と組織のあり方」も重要なテーマです。

今回は、互いの個性を理解し、強いチームを作るための「性格分析ワークショップ」の様子をご紹介します。

アメニティいわき様は福島県中小企業家同友会いわき支部の会員仲間です。

なぜ、組織には「対話」が必要なのか?

組織運営において、結果だけを求めてギスギスしてしまうことはありませんか?

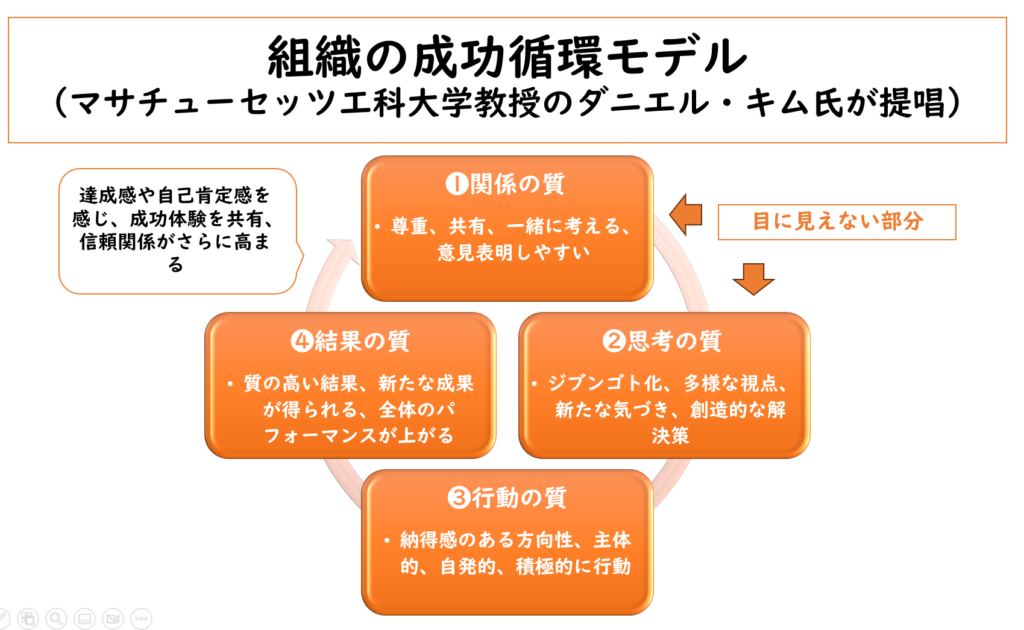

今回の研修では、MIT組織学習センターのダニエル・キム教授が提唱した「組織の成功循環モデル」をベースに学びました。

成功する組織のサイクル(グッドサイクル)

- 関係の質:お互いを認め合い、話しやすい関係を作る(←今回の重点!)

- 思考の質:気づきが生まれ、前向きなアイデアが出る

- 行動の質:自発的に助け合い、行動する

- 結果の質:成果が出る

逆に、「結果」だけを焦って求めると、対立や責任転嫁が起きる「バッドサイクル」に陥ります。

まずは「関係の質」を高めることこそが、遠回りのようでいて、持続的な成果への最短ルートなのです。

- 組織の成功循環モデルとはダニエル・キム教授(MIT組織学習センター共同創始者)によって提唱されたモデルです。

- 「関係の質」相互に尊重し合う

- 「思考の質」前向きな考え方や気づき、ジブンゴトが多くなる

- 「行動の質」協力し合う、自発的に行動する、笑顔が多くなる

- 「結果の質」よい結果が出るようになる、予想外の副産物効果が出る

- 「関係の質」さらに信頼関係が高まる

- 「思考の質」前向きな思考や対話がますます進む

組織の成功循環モデルは、4つの質の連鎖を意識し、特に最初の「関係の質」を高めることが、持続的な成果創出の鍵であると言われています。

- 一方「悪循環のケース」も起こりえます。

- 「結果の質」結果が良くない

- 「関係の質」対立する、責任転嫁、犯人捜し

- 「思考の質」悲観的、消極的、事なかれ主義、他人事

- 「行動の質」できるだけ行動しない、強制や指示でしか動かない

- 「結果の質」結果が上がらない、新たな問題が発生する

- 「関係の質」さらに対立が深まる

【実践ワーク】「ディシジョン・マトリクス」で自分と相手を知る

「関係の質」を高める第一歩は、自分と相手の違いを知ることです。

今回は「ディシジョン・マトリクス」という手法を使い、社員一人ひとりの思考・行動スタイルを分析しました。

<期待される効果>

- 相互理解:「あの人がああ言うのは、こういうタイプだからか」と納得できる。

- 適材適所:個々の強みを活かしたチーム編成が可能になる。

- リスク軽減:組織の意思決定における偏りを防ぐ。

これは、SDGsゴール5(ジェンダー平等)やゴール10(不平等をなくそう)にも通じる、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)の実践そのものです。

事前に ❶自分 ❷職場の仲間や上司について 実施していただき、当日はその結果と感想を報告するところからスタート。

知っているようでいて意外と知らなかった自分のタイプ

- 弱みよりも強みに着眼することの大切さ

- 自分のタイプは想像通りでも周りからはそう見られていない人

- 会社に入ってからタイプが変わったという人

今回の結果はあくまで一面にすぎません。

この結果で何かの決定をすべきではありません。

各要因の重要度、外的要因の影響によって変わることもあり得ます。

【参加者の声】互いの「違い」を力に変える

ワークショップでは、自分のタイプを発表し合うことで、多くの発見と笑顔が生まれました。

- 管理職の方 「部下の教育に悩んでいましたが、それぞれの『強み』を活かす視点を持てました。今後はタイプに合わせた指導で、成長できる環境を作ります」

- 中堅社員の方 「自分を知ることは難しいですが、診断結果に納得しました。苦手な部分は仲間に補ってもらい、逆に自分が得意なことで貢献すればいいと気づけました」

- 若手社員の方 「コミュニケーションが苦手だと思っていましたが、ツールがあることで理解が深まりました。これからはお客様との信頼関係作りにも活かしていきたいです」

「違い」をネガティブに捉えるのではなく、「チームの武器」としてポジティブに受け入れる意識が醸成されています。

自身の決断力や協調性を認識し、多くの気づきを得た。他メンバーの性格や対応方法を知ることは興味深かった。今後はこれを人間関係構築に活かし、会社を代表して業務に邁進する意識を再確認した 。

自己診断で、自身の性格を客観的に把握できた。協力者の診断結果も興味深かった。組織の循環モデルから人間関係の質を重視し、自己と会社の向上に努めたい 。

人間関係よりも仕事を優先し、与えられた仕事を全うし、さらに貢献することで、良い人間関係や職場関係が自然に築けると考えた。

自身に非常に当てはまると感じ、解説文も興味深かった。この診断を全従業員に推奨したい 。組織の循環モデルの話から、人間関係において積極的な対話、傾聴、共感、そして挨拶や声かけといった日常的なコミュニケーションが重要だと感じた。誰もが働きやすい職場環境の構築が大切だと思う。

自身の強みと弱みを再確認できた。他メンバーの多様な個性を知ることは興味深かった 。現在、部下の教育に注力しており、ディシジョン・マトリクスを導入し、それぞれの強みを活かした教育を目指したい 。組織の循環モデルから現在の課題が明確になり、自ら行動し周囲を巻き込みながら、成長できる職場環境の構築を目指したい 。

顧客との日々のやり取りから「慎重」や「協調」が養われる部署であり、課員の診断結果は納得できた 。強みを組み合わせることで、興味深いことやスムーズな業務進行が期待できる 。今回の結果をヒントに「関係の質」と「思考の質」を意識し、課内で共有することで、行動が変化し、理解が深まる機会に繋げたい 。

自分を知ることは難しいが、結果には納得している。今回の講義で、多様なタイプに合わせた伝え方の重要性を学び、自身の目標として、それぞれの強みを引き出し、強い組織にするための関係性構築と環境作りをしたい。。感覚に頼りがちだった得意不得意の判別において、指標となるデータは非常に有用であると認識しつつも、結局は自身の感覚に頼ってしまう面も自覚している 。このSDGs研修を通して、アメニティいわきとカンセイの厚みが増していると感じている。

今回の研修で自己理解の重要性を感じた 。以前学んだ「人は自分を理解した量しか相手を理解できない」「自己理解は自分を肯定すると同時に他者を受け入れる作業である」という言葉を想起した 。相手の不得意な部分に目が向きがちだが、相手の強みを伸ばす教育ができるよう、自身も成長していきたい 。

自分の感覚としては納得出来るものだった。これが良い、悪いではなく、自分はこういうタイプなんだと知ってそれを実際の仕事や人間関係をより良くするためにどう生かせるかを考えていきたいと思った。

自分自身、人に尽くす事で喜びを感じているので、結果的にかなり当たっていて納得もしている。仕事にもそのまま反映されるが、お客様とはコミュニケーションを第一にして(会社としても)信頼を上げる努力をしていきたい。

コミュニケーションを取るのが得意な方ではないので、こういったディシジョンマトリクスのようなものがあると、より理解を深める上で大変役立つと感じた。

【総括】SDGsは「組織開発」のツールになる

今回のアメニティいわきグループ様の研修は、単なる仲良しクラブのための活動ではありません。 「関係の質」を高めることで、生産性を向上させ、企業の持続的な成長(サステナビリティ)を実現する戦略的な取り組みです。

SDGsを導入することで、社内のコミュニケーションが活性化し、組織風土が変わります。 「社員のモチベーションを上げたい」「風通しの良い職場にしたい」とお考えの経営者様にとっても、SDGsは最適なツールとなります。

SDGs de 地方創生カードゲームについて

2021年に実施した時の記録です。

脱炭素まちづくりカレッジについて

大内法務行政書士事務所の業務内容

大内法務行政書士事務所では、御社の課題に合わせ、座学だけでなく「ワークショップ形式」で体感できるSDGs研修をご提案します。

組織活性化や人材育成の観点からも、ぜひご相談ください。

詳細はこちら

カードゲーム型教育について詳しい内容はこちら

【講師派遣・出張開催のご相談】はこちら