福島県地球温暖化防止活動推進員の学びのひとつとしてzoom参加させていただきました。

県内でも、議論されております「ごみ有料化」の問題。

(お知らせメールの内容)

私たちもどういうものなのかを理解したうえで、そのメリット、

デメリットを考えてみませんか?

実施している市町村はすでにあります。

ひとり一人の意識改革につながるための取組です。

全国の例を元に、これからのゴミ問題についてご一緒に考えてみましょう。

ゴミ有料化の全国的な流れと本来の目的

1.ゴミ有料化の全国的な流れと目的

福島大学 経済経営学類 教授 沼田大輔 様

2.会津若松市のゴミ有料化

会津若松市 環境共生課 課長 青山一也 様

有料化は「コストの見える化」による意識改革

- ごみ有料化の概念と全国動向

- ごみ有料化は、ごみ処理代を一般財源で賄う場合と異なり、ごみを減らすインセンティブに

- 家庭系ごみ(可燃ごみ)の徴収方法は「排出量単純比例型」が最も多く採用

- 全国の都市におけるごみ有料化の実施率は、2000年9月の19.5%から2025年4月には60.0%に上昇

- 有料化の目的と効果

- 期待される主な効果は、価格効果(ごみ減量・資源物増加)と財源効果(有料化収入の活用)

- 有料化により、ごみ処理コストが「見える化」され、ごみ減量が「自分ごと」と意識され、関心が高まることでより積極的に取り組む動機づけに

- 有料化ありの市町村は、有料化なしの市町村に比べて、1人1日あたりの生活系ごみ原単位が少ないというデータ

- 有料化の課題と対策

- 不法投棄の増加や不適正排出が懸念

- 不適正排出は有料化実施後の概ね1年以内に収束した自治体が約7割という調査結果

- 手数料の減免は、経済困窮対策(生活保護世帯)や子育て支援(おむつ用指定袋の無料配布など)として実施例

福島環境カウンセラー協会の資料の重要ポイント

- 有料化の最大の効果は意識変革

- ごみ有料化の本質は、価格を介してごみ処理コストを「見える化」し、市民にごみ問題を「自分ごと」として認識させ、減量への意識と行動を積極的に促すインセンティブ

- 全国的な導入の波と収束する課題

- ごみ有料化は全国的に主流な政策手段となっており(都市部の実施率60.0%) 、懸念される不法投棄や不適正排出の多くは、導入後の一定期間で収束する傾向にあるという知見

- 料金水準と減免措置の重要性

- 料金水準が高いほど減量効果が高い一方で、経済的に困難な世帯や子育て世帯に対する減免・支援措置を講じることで、有料化の公平性を確保し、社会的課題を緩和することが不可欠

【事例解説】会津若松市の家庭ごみ有料化導入プロセス

- 経緯と目標

- 2020年度に「一般廃棄物処理基本計画改訂」作業を実施し、2025年度の燃やせるごみ排出量目標を82.1トン/日(新ごみ焼却施設の規模に合わせたもの)と設定し、ごみ処理有料化の検討を開始

- 2021年12月にゼロカーボンシティ会津若松宣言を行い、2050年までのなるべく早い時期に温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すことを表明

- 2023年度の審議会で、目標達成のためには既に有料化が必要な状況であるとの意見が出され中間目標を達成できない場合の2026(令和8)年4月からの有料化導入が答申

- ごみ緊急事態宣言とその結果

- 2024年5月20日に「ごみ緊急事態」を宣言し、2024年6月から11月までの6か月間を「緊急減量期間」に

- 緊急減量期間(9月から11月の3か月累計)の目標は前年度比12%以上の削減、結果は6.1%の削減に留まり目標未達

- この結果、2026年3月の新ごみ焼却施設単独稼働後の排出見込みは1日あたり93.6トンとなり、施設の処理能力(82.1トン/日)を11.5トン超過する見込

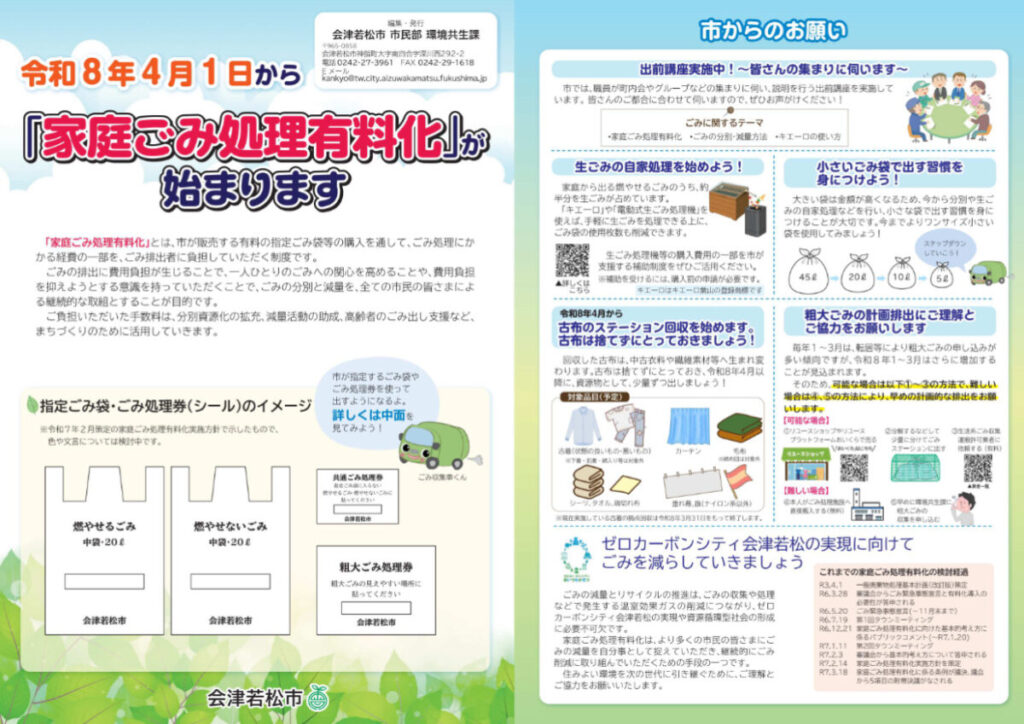

- 有料化導入の決定と概要

- 緊急減量期間の目標未達を受け、2026(令和8)年4月1日から家庭ごみ処理有料化を導入することを決定

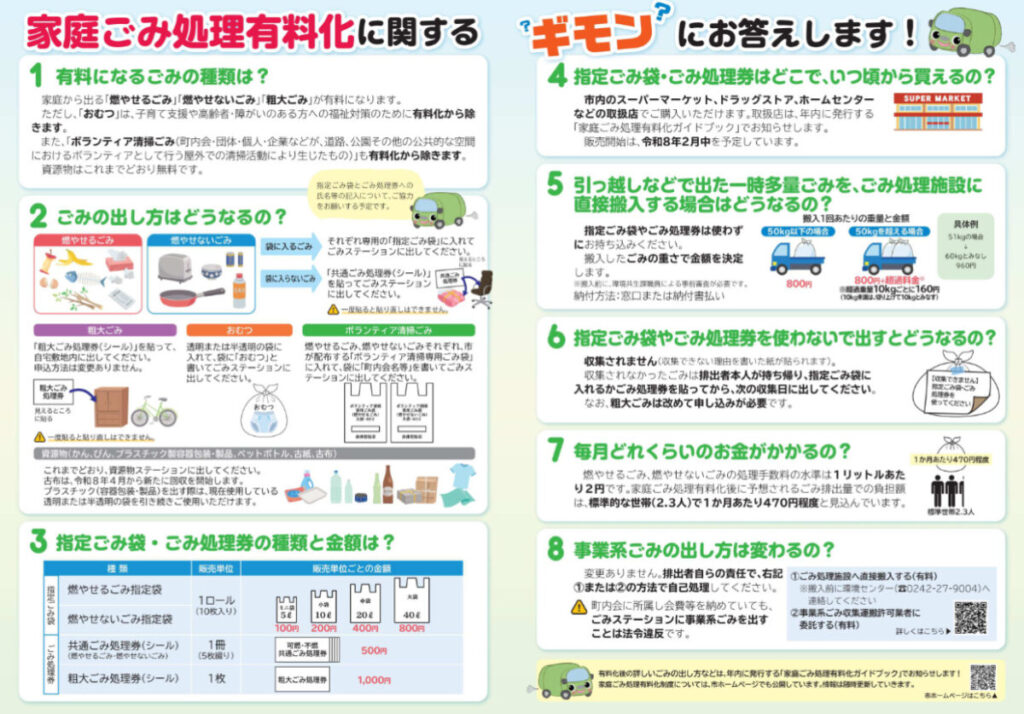

- 有料化の対象品目は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ

- 排出は原則として指定ごみ袋やごみ処理券を事前に購入

- 有料化しないごみは、資源ごみ(かん、びん、プラスチック、古紙、古布)、おむつ、ボランティア清掃ごみ

- 支援策とお願い

- ごみ減量事業補助金を拡充(生ごみ処理機、キエーロ)

- 2026年4月1日から「古着の拠点回収」を「古布の資源物ステーション回収」に拡充

「ごみ緊急事態宣言」と目標未達の背景

- 目標達成の強い意志と危機感

- 新ごみ焼却施設の処理能力(82.1トン/日)に合わせるという明確な最終目標があるにも関わらず、「ごみ緊急事態宣言」での削減率が6.1%に留まったことで、施設能力の超過という具体的な危機的状況に直面

- この目標未達が有料化導入決定の直接的な根拠

リサイクル体制の拡充とセットで行う重要性

- 減量効果を見据えた料金設定

- 確実な減量を目指して2円水準を採用した点は、有料化を単なる財源確保ではなく減量施策として強く位置づけている

- リサイクル体制の拡充による負担軽減

- 有料化を導入する一方で、資源ごみは有料化せず、特に「古布」の回収を拠点回収から月2回のステーション回収へと大幅に拡充することで、市民がごみとして捨てる量を減らせるよう、リサイクル経路の整備も同時に進めている

SDGs・カーボンニュートラル視点での考察

ゴミ有料化の全国的な流れと目的

ごみ有料化は、経済的なインセンティブを活用して市民の行動変容を促し、持続可能な消費と資源循環を確立することで、SDGs達成とカーボンニュートラル実現に欠かせない、戦略的かつ効果的な環境政策です。

目標12「つくる責任 つかう責任」への貢献

本資料で示されている家庭ごみ有料化の目的と効果は、特にSDGsの複数の目標に直接的に貢献します。

- 目標12: つくる責任 つかう責任

- ごみ有料化は、持続可能な消費と生産のパターンを確保する目標12の達成に最も大きく貢献

- 排出抑制(リデュース)と資源化(リサイクル)の推進

- ごみ有料化は、ごみ処理コストを「見える化」し、排出者に費用を負担させることで、ごみ減量、すなわち排出抑制のインセンティブ

- 資源物を有料化の対象から除外することで、資源物の分別と増加が促進

- 有料化を実施している市町村は、実施していない市町村に比べて、1人1日あたりの生活系ごみ原単位が少ないというデータ

- 意識と行動の変化

- 有料化はごみ問題を「自分ごと」と認識させ、ごみ減量への関心を高め、市民のより積極的な取り組みを促進

- 目標13: 気候変動に具体的な対策を

- ごみの焼却・収集・運搬は、温室効果ガスを排出するため、ごみの減量は気候変動対策に直結

- 環境負荷の軽減

- 有料化によるごみの減量(特に可燃ごみ)は、焼却処理量を減らし、それに伴う温室効果ガスの排出を削減し、気候変動緩和策として非常に効果的

- 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう

- ごみ有料化は、自治体(行政)と住民がごみ問題に共に取り組むパートナーシップの強化が必要

- 合意形成と情報共有

- 有料化の目的や、ごみ処理施設の規模縮小といった具体的な情報共有や危機意識の共有が、有料化への合意形成を促す要因に

- 財源の活用

- 有料化で得られた手数料収入は、ごみ処理やリサイクル事業といった特定財源に充当、この財源を環境教育、リサイクル体制の維持・強化など、SDGs達成に向けた施策に活用

脱炭素社会実現のための不可欠な戦略

- ごみ有料化は、自治体の「ゼロカーボンシティ」宣言や、国が推進する温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた基盤となる施策

- 排出量削減への貢献

- 有料化による可燃ごみの削減は、焼却炉に投入される廃棄物量を減らし、結果としてごみ処理部門における直接的な排出量を削減

会津若松市のゴミ有料化

会津若松市が推進する家庭ごみ処理有料化は、SDGsとゼロカーボンシティの実現に向けた、不可欠かつ重要な戦略です。

会津若松市の家庭ごみ処理有料化は、差し迫ったごみ処理能力の危機と、長期的な脱炭素社会の実現という2つの目標を同時に解決するための、戦略的かつ具体的な政策であり、SDGsの精神に基づいた持続可能なまちづくりへの貢献を明確に示しています。

SDGsの視点 (特に目標12, 13, 17)

- 目標12: つくる責任 つかう責任 (持続可能な消費と生産)

- 有料化の最大の目的である「ごみ減量」は目標12の中核

- 従量制の有料化は、排出抑制(リデュース)と分別・再生利用(リサイクル)という行動変容を直接的に促進

- 燃やせるごみから古紙・プラスチックなどの資源物が分別強化されることは、焼却される廃棄物を減らし、持続可能な資源循環型社会の形成に貢献する

- 家庭での生ごみ処理(キエーロ、処理機)の補助拡充は、消費段階での食品ロス削減を支援しており目標12への貢献となる

- 目標13: 気候変動に具体的な対策を (気候変動の緩和)

- ごみ焼却や収集・運搬は、温室効果ガス(CO2など)を排出する主要因であり、有料化によるごみ排出量の削減は、結果的に焼却量と収集運搬の燃料消費を減らし、ごみ由来の温室効果ガスを大幅に削減することに直結する

- 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう (実施手段の強化)

- 有料化の決定プロセスは、審議会での議論、緊急事態宣言、市民・事業者への説明会(タウンミーティングなど)を通じて進められており、行政、市民、事業者の三者が一体となった危機意識の共有と連携(パートナーシップ)の姿勢が見られる

カーボンニュートラルの視点

- ごみ処理の脱炭素化の必須手段

- 会津若松市は「ゼロカーボンシティ」実現を公約しており、その達成にはごみ由来の温室効果ガスの削減が「必要不可欠」

- 有料化は、この脱炭素化を後押しするための最も強力な手段の一つ

- 施設の最適化と将来世代の負担軽減

- 新ごみ焼却施設の規模(82.1トン/日)を超過したごみ排出が続くと、施設能力不足によりごみ処理が滞り、環境や生活に著しい影響が出る

- 有料化を通じて排出量を施設能力に合わせることで、持続可能なごみ処理体制を構築し、将来世代の処理経費や処分場確保の負担を軽減する効果も期待

福島県地球温暖化防止活動推進員・いわき市環境アドバイザーとして「感じたこと」「行動指針」

所 感

- 「有料化」は制度ではなく意識変革の起点

- ごみ有料化の真の目的は「ごみを減らすこと」そのものではなく、

一人ひとりが「自分の出すごみの責任を自覚する」ことにある。 - 金銭的負担よりも「なぜ有料化するのか」を理解してもらうこと。

- ごみ有料化の真の目的は「ごみを減らすこと」そのものではなく、

- 意識の温度差が依然として大きい

- 一部の住民は「新しいルール」として受け入れる一方、多くの人は「行政が負担を押し付けた」と感じている可能性はある。

- ごみ問題が生活と直結しているという「実感の共有」が今後の課題。

- 地域特性を踏まえた説明が不可欠

- 一律の制度設計ではなく、「地域文化」や「高齢者比率」を踏まえた説明・支援が必要。

- 市民の小さな成功体験が継続のカギ

- 行政、企業、市民個々の成果が共有されると行動が持続するのでは。

「福島県地球温暖化防止活動推進員」と「いわき市環境アドバイザー」が連携し、行政・教育・企業・地域をつなぐ“環境コーディネーター”としての役割を果たせたらと考えています。

推進員・アドバイザーとしてとの行動指針

| 観点 | 行動指針 |

|---|---|

| 1. 啓発・教育 | ごみ問題を「温暖化・エネルギー問題」と結びつけて説明し、カーボンニュートラルへの理解を深める。 単なる分別指導からの脱却。 |

| 2. 現場主義 | 行政資料だけでなく、地域住民・事業者・学校など現場の声を吸い上げ、「地域ごとに違う課題」を可視化して共有。 |

| 3. 行動の見える化 | ごみ減量効果を数値化し、ポスター・SNS・学校掲示などで成果を共有する。「やれば変わる」を伝える。 |

| 4. ネットワーク形成 | 県内の環境カウンセラー・推進員・市民団体との横の連携を強化し、成功事例や教材を共有する。 |

| 5. 若年層への働きかけ | 小中高校での出前講座・体験学習を拡充し、「家庭ごみ=自分の排出物=削減が様々な好循環を生み出す」という認識を早期に育てる。 |

- 「~してください」ではなく「一緒に減らしましょう」

- 行政主導ではなく「市民発・共創型の温暖化防止」を強調。

- 成功事例やデータ(削減率、CO₂換算など)を用いて“成果が見える”啓発に。

- 市民が「ルールに従う」から「環境を選ぶ」行動へと変わるよう支援。

- いわき市の特性(広域、海浜・農村・市街地の共存)を踏まえ、地区別にアプローチ方法を検討。

一人ひとりの小さな行動が、確実に地域と地球を変えていきます。

わかりやすく、実践につながる発信を続けながら、「ごみを減らすことが誇りに思えるいわき」の実現に少しでもお役に立てることを目指して行動していきます。

企業活動における廃棄物削減やSDGs宣言の策定についてもご相談を承っております。