金属スクラップ等の保管規制|許可基準の完全ガイド

福島県内で金属スクラップや廃プラスチック等のリサイクル事業(ヤード運営)を行う事業者の皆様へ。

「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」の施行に伴い、県内での屋外保管には厳格なルールが適用されています。

本条例は、一時的な規制ではなく、事業を継続する限り守り続けなければならない「経営の前提条件」です。

本記事では、これから事業を始める方(新規許可)や、既に許可を取得された方(基準の維持・変更)に向けて、行政手続きとSDGs(持続可能な開発目標)の専門家が、条例のポイントとリスク管理について解説します。

関連する情報も合わせてご確認ください。

屋外保管事業場の保管基準等について

「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」において、敷地面積が100平方メートルを超えるかどうかによって、適用される保管基準に違いがあります。

敷地面積が100平方メートルを超える事業者のみに適用される保管基準

- 囲いの設置

- 事業場外部の表示

すべての事業者に適用される保管基準

以下の保管基準は、敷地面積が100平方メートルを超えるか否かにかかわらず、特定再生資源物の屋外保管を行うすべての屋外保管事業場に適用されます。

- 飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の防止

- 構造耐力上の安全

- 保管の高さの制限

- 汚染の防止

- 騒音及び振動の防止

- 火災・延焼の防止

- 衛生管理

なぜ「保管基準」が厳しいのか?

この条例の目的は、不適切な積み上げによる崩落事故、火災、有害物質の流出などを防ぐことにあります。

これは単なる規制ではなく、SDGsゴール11(住み続けられるまちづくり)やゴール12(つくる責任 つかう責任)に直結する、企業の安全管理体制そのものです。

事業場の敷地面積が100平方メートル未満であっても、県知事の許可が必要となるケース

100平方メートル未満の事業場を保有する場合であっても、以下に該当するとみなされた場合には、許可の対象となることがあります。

複数の小規模事業場を保有する場合の取り扱い~100平方メートル未満の事業場でも許可の対象になるケース

- 2つ以上の屋外保管事業場が隣接していて共に屋外保管用として使用している場合には、合計した面積を敷地面積として取り扱われる可能性があります。

- 隣接とは、敷地同士が接している状態を指すものと思われます。

- 2つ以上の屋外保管事業場が近接して設置してあり、かつ、屋外保管事業場間で特定再生資源物の移動がある場合、合計した面積を敷地面積として取り扱われる可能性があります。

- 近接するとみなされる距離の目安については、具体的な記載はありません。

- 特定再生資源物の移動がある(一体的かつ連続的に運用されている)とみなされるかどうかと思われます。

上記に該当するとみなされ、合計の敷地面積が100平方メートルを超えると、一体の屋外保管事業場となり、許可の対象となることがありますので、注意が必要です。

近接性や特定再生資源物の移動がない場合は、一体とはみなされず許可の対象外となります。

この「共に屋外保管の用に供する」という概念は、事業場が物理的・機能的に連続して利用されているかを判断するための重要な基準です。

敷地面積100平方メートルを超える屋外保管事業場のみ適用

(1) 囲いの設置

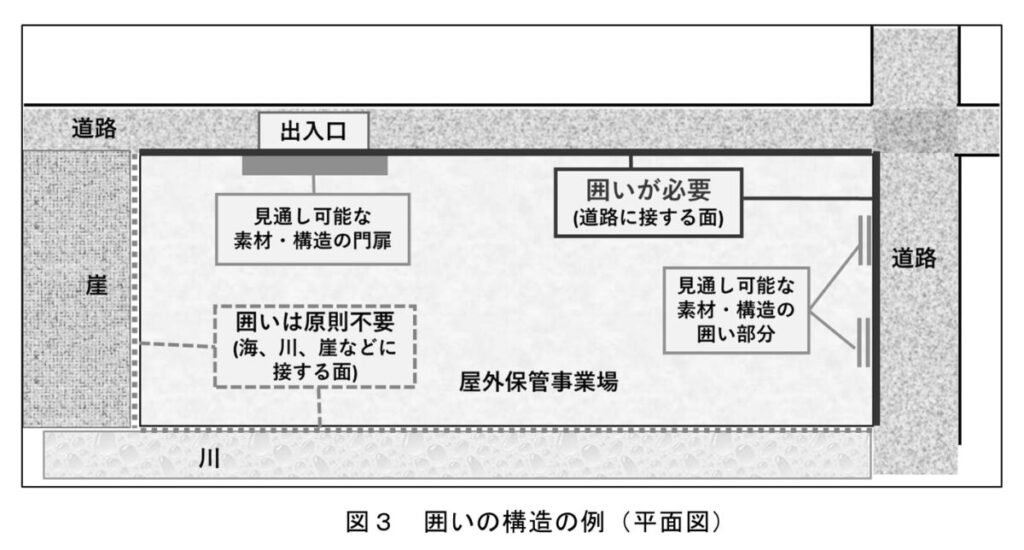

屋外保管事業場の周囲に、外部から特定再生資源物の保管の状況が確認できる構造の囲いが設けられていること。

- 原則として屋外保管事業場の全周囲に設け、みだりに人が屋外保管事業場に立ち入るのを防止できるよう配置すること。なお、敷地境界が海面、河川、崖等の地形と接している場合は設ける必要がない。(ただし、囲いの設置を妨げるものではない。)

- 囲いは、保管物の荷重に耐えられる構造(強度)である必要があります。※安易なトタン板やベニヤ板では認められないケースがあります。

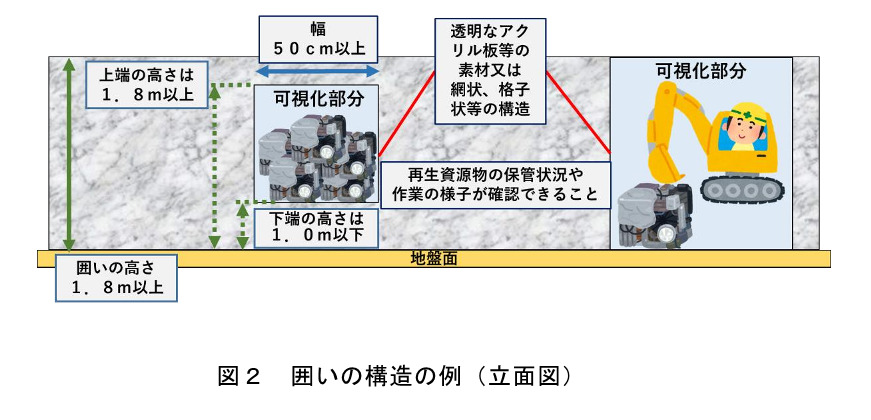

- 高さは、目安として、地盤面から1.8メートル以上とすること。

- 保管物の高さは、原則として「囲いの高さ」を超えてはいけません。

- 囲いの下部から勾配をつける場合でも、最大高さ(5メートル等の制限)や勾配の角度を厳守する必要があります。

- 「少しだけはみ出している」状態が一番危険です。行政の巡回で指摘される典型的なポイントです。

- 人及び風圧等により容易に転倒、破壊されないものとすること。

- 道路等の屋外保管事業場の外部から場内の作業及び保管の状況が確認できるようにするため、屋外保管事業場の内部を見通すことができる素材又は構造の部分(以下、「可視化部分」という。)を適切に配置すること。

- 囲いの可視化部分は、道路等の屋外保管事業場の外部から内部を見通すことができる位置に、次の素材の部分又は構造を適切に配置すること。

- (ア) 一定間隔ごとにパンチング・スリット等が入った内部が確認できる素材又は構造

- (イ) 網状、格子状等のフェンス

- (ウ) 透明なアクリル板

- (エ) (ア)~(ウ)と同等の効果のある素材又は構造

- 可視化部分を新設する場合は、原則として、1つの可視化部分は幅が50センチメートル以上、高さが地盤面から1メートルから1.8メートルの範囲以上の大きさとすること。

- 門扉は、アからウの構造を有し、施錠できるものとすること。なお、門扉は、オ及びカの構造を有することにより、エに規定する「見通すことができる素材又は構造の部分」に含めることができる。

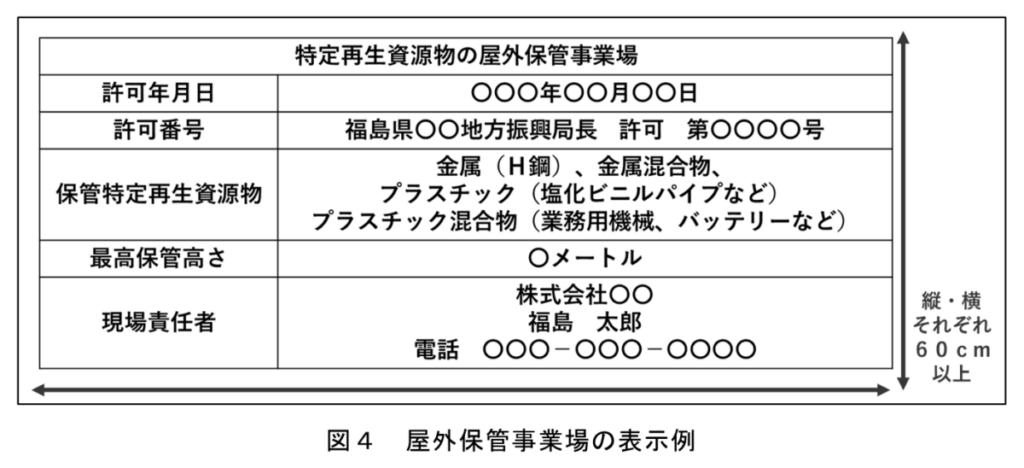

(2) 屋外保管事業場の表示

外部から見やすい箇所に、屋外保管事業場である旨その他次に掲げる事項を表示した縦及び横それぞれ60センチメートル以上の掲示板が設けられていること。

- 許可の年月日及び許可番号

- 既存屋外事業場届出書によりみなし許可を受けた者は、みなし許可年月日(令和7年1月1日)及び許可番号を記載すること。なお、みなし許可にかかる許可番号は届出書収受後に地方振興局より別途通知する。

- 屋外保管事業場設置許可申請書により許可を受けた者は、許可証記載の許可年月日及び許可番号を記載すること。

- 保管する特定再生資源物

- 保管する特定再生資源物の種類を全て記載すること。

- 現場責任者の氏名及び連絡先の電話番号

- 現場責任者の連絡先の電話番号は当該屋外保管事業場の現場責任者に直接連絡できる番号とすること。

- 容器を用いずに保管する場合にあっては、保管の高さの最高値

- 保管する特定再生資源物の全てのうち最高の保管高さを記載すること。

- その他

- 原則として門扉の付近等、入口付近の見やすい箇所に、表示例(図4)により、許可屋外保管事業場であることを表示する掲示板を設けること。

- 掲示板は下地を白色、文字を黒色とするなど文字を見やすくすること。

すべての事業者に適用

敷地面積が100平方メートルを超えるかどうかにかかわらず、特定再生資源物の屋外保管を行う全ての事業場で遵守しなければならない基準です。

(3) 飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の防止

屋外保管事業場から特定再生資源物又は当該保管に伴って生じた汚水若しくは油分が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

油分や汚水が地下に浸透しないよう、保管場所の床面を不浸透材料(コンクリート等)で覆う必要があります。

油水分離槽の設置や、重機作業時の騒音・振動防止措置も必須です。

- 保管する特定再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造の場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

- 囲いが損壊すること等により、保管物が周辺に飛散・流出しないように、風圧力、地震力等のほか、保管物の荷重に対して構造耐力上安全であり、変形及び損壊のおそれがないものであること。

- 書類及び図面によって、囲いの形状、構造、材質等を明らかにし、当該囲いが風圧力、地震力等及び保管物の荷重によって変形し、又は損壊するおそれがないものであることを十分に示すこと。

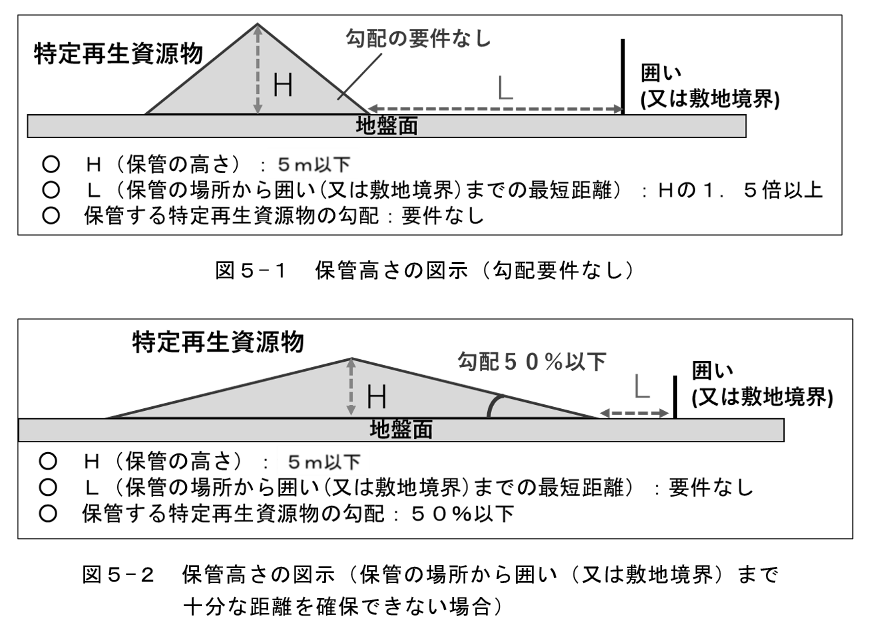

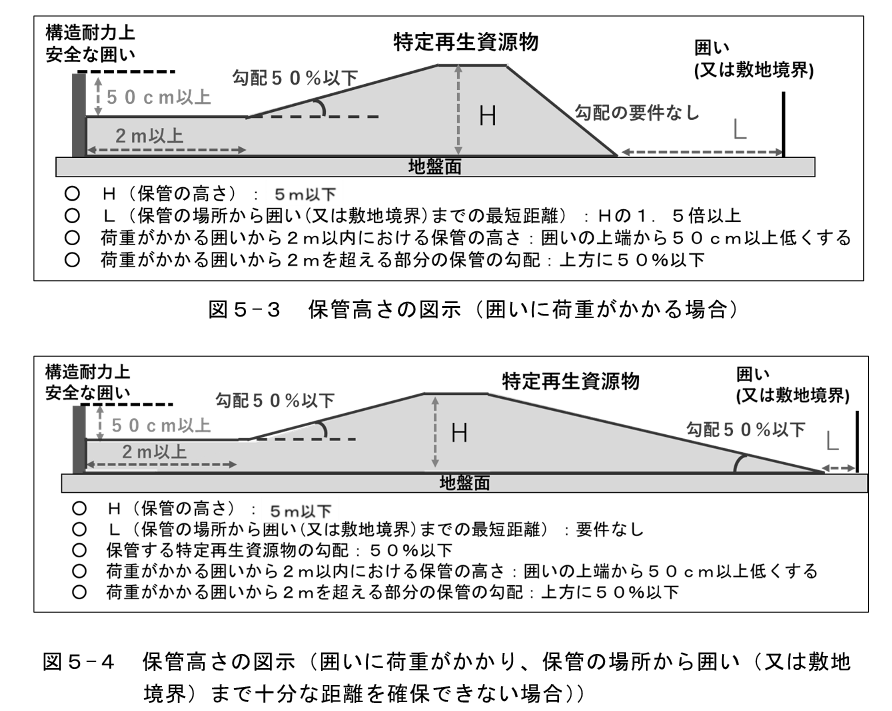

- 容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた特定再生資源物の高さを5メートル以下とし、次に掲げる要件を満たすこと。

- 積み上げを行った際に容易に形状の変わらない容器(コンテナ等)を用いて保管する場合、高さの制限はありません(イの基準は適用されません)が、屋外保管にあたっては特定再生資源物が崩落や飛散・流出しないよう積上段数に注意してください。

- 囲いに特定再生資源物の荷重がかかる部分がない場合、保管の場所から敷地境界までの距離を保管の高さの1.5倍以上の距離をとること又は特定再生資源物を勾配50パーセント(角度約26.6°)以下となる高さとすること。

- 容器を用いずに保管する場合

- 構造耐力上安全な囲いに特定再生資源物の荷重が直接かかる部分がある場合は、囲いから2メートル以内は囲いの上端から50センチメートル以上低くし、2メートルを超える部分は上方に勾配50パーセント(角度約26.6°)以下となる高さとすること。

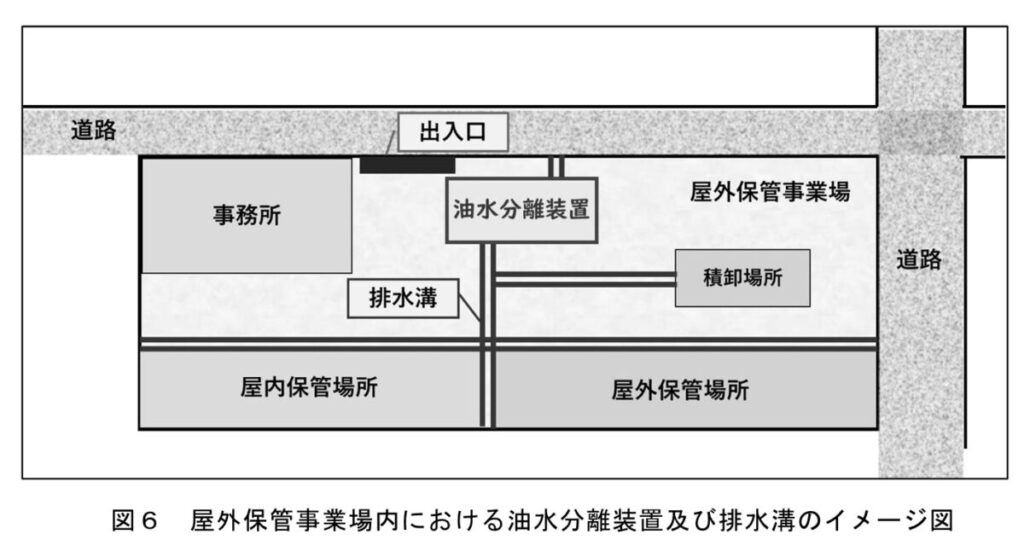

- 特定再生資源物の保管に伴い汚水又は油分が屋外保管事業場外に流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水又は油分による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、屋外保管事業場の床面を不浸透性の材料で覆うとともに、油水分離装置及びこれに接続する排水溝その他の設備を設けること。

- (ア)汚水又は油分(以下、(ア)及び(イ)において「汚水等」という。)が生ずるおそれがある場合には、地下浸透を防止するため、床面をコンクリート等の不浸透性の材料で舗装すること。なお、汚水源や油を含む特定再生資源物を保管せず、汚水等が生ずるおそれがない場合は、この限りではありません。

- コンクリート等の不浸透性の材料で舗装しない場合は、その他鋼板の設置や地下浸透防止策との併用等によってこれと同等以上の効果を有する舗装の措置が講じられていること。

- 保管物の自重、作業の用に供する機械及び出入りする運搬車両の荷重等により、舗装の破損等を生じないものとすること。

- 床面には、汚水等が自然に排水溝に集水されるよう適切な傾斜(排水勾配)を設けること。

- 書類及び図面によって、床面の形状、構造、材質等を明らかにし、当該床面が汚水等の地下浸透を生じさせるおそれがないものであることを十分に示すこと。

- (ア)汚水又は油分(以下、(ア)及び(イ)において「汚水等」という。)が生ずるおそれがある場合には、地下浸透を防止するため、床面をコンクリート等の不浸透性の材料で舗装すること。なお、汚水源や油を含む特定再生資源物を保管せず、汚水等が生ずるおそれがない場合は、この限りではありません。

- (イ)油水分離装置及びこれに接続している排水溝は、次の基準を満たすものであること。

-

- 不浸透性の材料で覆われた床面の上を流れる汚水等が屋外保管事業場外に流出しないように、床面に設けた傾斜(排水勾配)に合わせて、保管等の場所の周りに排水溝を設置すること。

- 排水溝によって集水した汚水等から油分を分離し、回収するため、排水溝と接続する適当な場所に油水分離装置を設置すること。

- 油水分離装置及び排水溝は、流入する汚水等を処理することのできる十分な容量のものを設置すること。このとき、汚水等の量だけでなく、流入する雨水等の量も勘案すること。

- 書類及び図面によって、油水分離装置及び排水溝の形状、構造、材質等を明らかにし、当該油水分離装置及び排水溝が汚水等を屋外保管事業場の敷地から外へ流出させるおそれがないものであることを示すこと。

- 油水分離装置の機能を維持するため、状況に応じて、随時、吸着マットの交換等により装置内の油を回収するほか、定期的に装置内に溜まった汚泥・堆積物を除去すること。

- ごみや異物によって排水溝のつまりが生じていないか、随時、目視で確認し、ごみや異物がある場合、その都度、撤去・清掃を行うこと。

- (ウ)屋外保管事業場から排水を公共用水域に放流する場合は、その水質は水質汚濁防止法及び生活環境保全条例等に定める水質基準に準じたものとすること。

-

- 屋外保管事業場から特定再生資源物又は当該保管に伴って生じた汚水若しくは油分から悪臭が発散しないようにすること。

- 屋外保管に係る悪臭については、悪臭防止法及び福島県悪臭防止対策指針の規制基準を準拠するよう特定再生資源物を保管し、必要に応じ適切な脱臭設備を設置すること。

(4) 騒音及び振動の防止

屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

- 屋外保管に際しては、著しい騒音及び振動を発生させ周囲の生活環境を損なわない機器を使用すること。

- 屋外保管に係る騒音及び振動については、騒音規制法及び振動規制法並びに生活環境保全条例等の基準に準じた値以下となるよう特定再生資源物の保管に係る作業を行うこととし、必要に応じ適切な防音及び防振設備を設置すること

(5) 火災・延焼の防止

屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、特定再生資源物がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管した上で、その他にも次に掲げる措置を講ずること。

- 特定再生資源物に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、技術的に可能な範囲でできるだけこれらを適正に回収し、廃棄物処分業許可業者に委託するなどして、適切に処理すること。

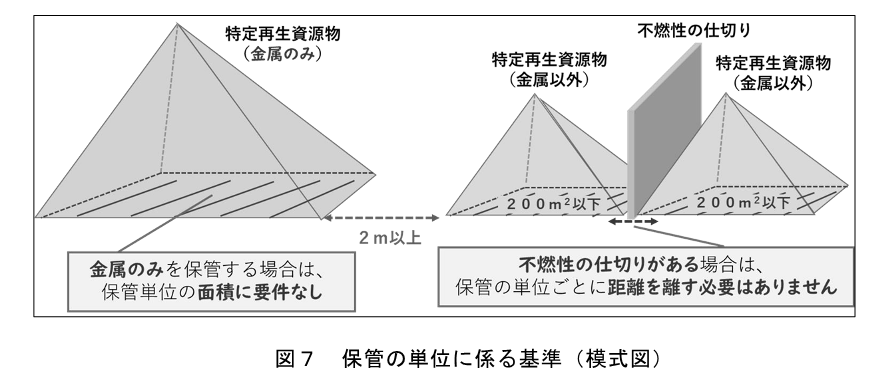

- 特定再生資源物(金属以外)の一の保管の単位の面積を200平方メートル以下とすること。なお、金属のみを保管する場合は、延焼の可能性が低いことからこの限りではありません。

- 隣接する特定再生資源物の保管の単位の間隔は、2メートル以上とすること。ただし、当該保管の単位の間にコンクリートなどの不燃性の仕切りが設けられている場合はこの限りではありません。

- その他必要な措置

- 特定再生資源物(金属以外)を保管する場合は、火災の発生や延焼を防止する措置を講じるものとし、必要に応じ、火災報知器、消火器その他の消火設備を設置すること。

- リチウム電池等の自然に発火する可能性のあるものを含む特定再生資源物は、他の特定再生資源物とは区分し、不燃性の容器に保管すること。

(6) 屋外保管事業場の維持

事業者は、許可を受けた後は、条例施行規則第7条第3項第14号で定める、屋外保管事業場の維持に関する計画を策定する必要があります。

(7) その他

- 屋外保管事業場には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

- 既存の道路を搬入道路として使用する場合は、大型車両等の通行に支障が生じないよう、必要に応じ道路の拡幅又は待避所等の設置を行うこと。

- 搬入道路を新設する場合は、原則として、幅員6.0メートル以上とし、コンクリート又はアスファルトにより舗装し、必要に応じ排水溝等を設けること。

現場責任者の配置

- 屋外保管事業場設置者は屋外保管事業場ごとに現場責任者を置く必要があります。

- 現場責任者の配置状況を把握するため、氏名、連絡先等の情報は、申請書又は届出書の記載事項となっています。(連絡先は、現場責任者に直接連絡を取ることができる電話番号を記載してください。)

- 現場責任者が屋外保管事業場を不在にしている間は、特定再生資源物の搬出入や積卸し、保管等の作業を行うことはできません。

- また、屋外保管事業場設置者は、あらかじめ、配置した現場責任者が不在となるときに、これに代わって現場責任者となる者(代理人)を定めておくことができます。

(1) 選任の基準

- 現場責任者の配置義務は、事業を適正に管理し、監督する役割を担う者が必要であるためであり、形式的でも配置されてさえいれば誰でも良いというものではありません。

- 特に、県職員が屋外保管事業場に立入り等を実施する際に、事業に関する質問に答えられるなど、事業の全体を把握している必要があります。

- このため、事業内容及び事業場の構造、設備等に精通している者で、適正な事業が行われるよう業務を管理し、監督することができる能力と経験を有するものを現場責任者に選任してください。

(2) 現場責任者の職務

- 現場責任者は、事業を適正に管理し、監督することを職務として、保管物の飛散・流出、火災の発生等の事故を生じさせないよう日常的に努めるとともに、万が一、事故等が発生してしまったときは、適切な対応を行うため率先して行動することが求められます。

- また、周辺地域との信頼関係構築のため、地域住民等の問合せに対応することも、現場責任者に求められる役割の1つとなります。

(3) 配置の手続

- 屋外保管事業場設置者は、現場責任者(代理人を含む)を記載して、許可の申請時に、県に報告しなければなりません。

- また、新たに選任したときや選任した者が異動したときも、同様に届出による県への報告が必要となります。

- 申請又は届出がない現場責任者は、条例に基づいて配置された現場責任者としては認められません。

- なお、現場責任者の代理人が複数名に及ぶ場合は、別に代理人全員の氏名及び電話番号の一覧を作成してください。

【重要なお願い】

行政手続きに関するご注意事項

この注意事項は、お客様の適正な手続きの実施と、法令遵守の徹底を期すために不可欠なものです。ご理解とご協力をお願いいたします。

本記事は、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」に関する情報提供を目的として作成されたものであり、行政書士としての一般的な解説を試みたものです。

記載されている内容には、解釈違いや記載漏れ、入力間違いなど、正確性に欠ける情報が含まれている可能性があります。

つきましては、実際の申請や届出の手続きを進める際は、以下を必ず遵守してください。

- 必ず手引書の「原本」をご確認ください。

- 申請手続きの詳細、必要書類、保管基準の具体的な要件については、福島県が発行する「許可申請等の手引き」原本、および関連する条例、施行規則、要綱を必ずご自身で確認してください。

- 最新情報を確認してください。

- 条例や手続きは、法令改正や運用見直しにより変更される可能性があります。申請・届出を行う時点での最新情報をご確認ください。

- 窓口に直接お問い合わせください。

- 個別の事業場の状況や、申請書類の具体的な記載方法に関するご不明点については、屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局の受付窓口に事前に電話予約の上、直接お問い合わせ、ご相談ください。

金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されました!!

福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて

申請書等の受付窓口

- 受付窓口は、屋外保管事業場の所在地等により以下のとおりとなります。

- 屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。

- 屋外保管事業場の所在地が複数あり、その管轄が複数の地方振興局となる場合は、屋外保管事業場毎にそれぞれの所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。

- 受付窓口の営業時間は平日の8時30分から17時15分までとなっております。また12時から13時までは受付しておりません。

| 管轄地域 | 受付窓口 | 所在地・連絡先 |

| 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 | 県北地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16(北庁舎4階) 電話: 024-521-2722 |

| 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 | 県中地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒963-8540 郡山市麓山1-1-1 電話: 024-935-1502 |

| 白河市、西白河郡、東白川郡 | 県南地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒961-0971 白河市昭和町269 電話: 0248-23-1420 |

| 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 | 会津地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 電話: 0242-29-3908 |

| 南会津郡 | 南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話: 0241-62-2061 |

| 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | 相双地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 電話: 0244-26-1237 |

| いわき市 | いわき地方振興局 県民部 県民生活課 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15 電話: 0246-24-6203 |

専門家への相談で「安心」と「信頼」を

本条例の手続きは、図面作成や住民説明など、専門的な知識と労力を要します。 当事務所では、単なる書類作成代行にとどまらず、「法令を遵守した安全なヤード運営」の体制づくりをサポートいたします。

- 自分のヤードが基準を満たしているか不安

- 新規でヤードを開設したいが手順が複雑でわからない

- これからヤードを開設したいが、要件を満たせるか不安

- 許可取得後にレイアウト変更を検討している

- 自社の保管状況が法的に問題ないか診断してほしい

このようにお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。行政書士が現地を確認し、最適なプランをご提案します。

当事務所では、企業様向けのSDGs研修や導入支援も行っています。

詳細はこちら

お気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら