いわき市の会社の従業員研修として「SDGs de 地方創生カードゲーム」を開催いたしました。

会社は株式会社アメニティいわき様です。

ホームページはこちら

根本宏社長いわく、SDGsについての知識を深めることは、ここ数年の重要課題だったとのことです。

・これまでの企業活動の継承をしながらSDGsと融合させていくこと。

・カードゲームの結果よりも、ゲーム後に自身の行動を振り返ることがとても大切な学びになること。

新しいスタートラインに立つお手伝いができたことを大変うれしく思います。

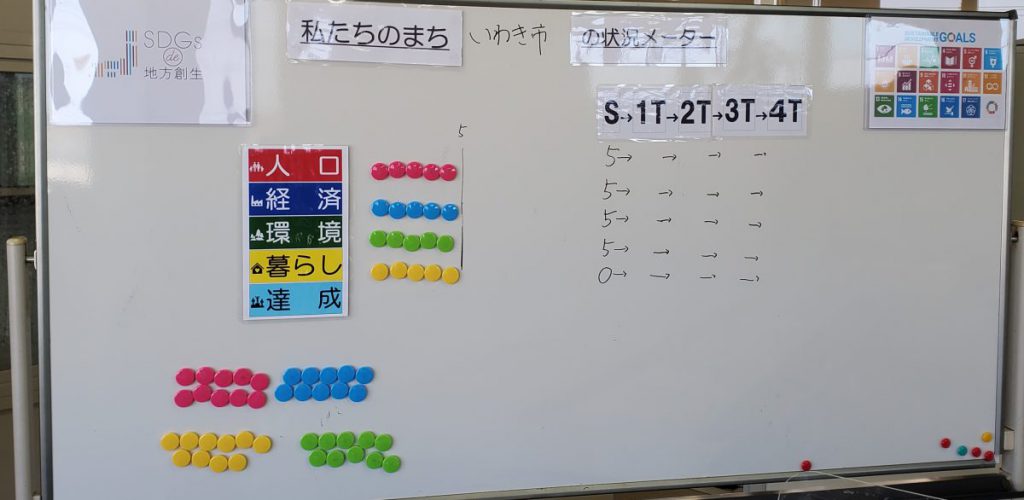

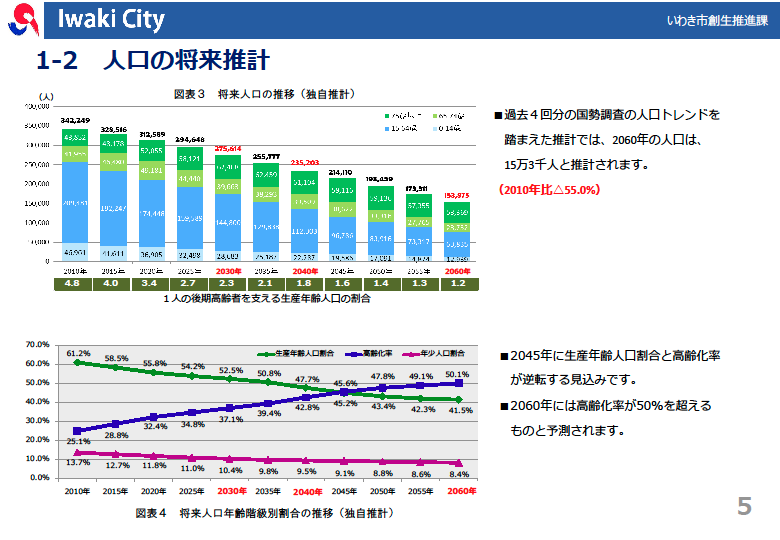

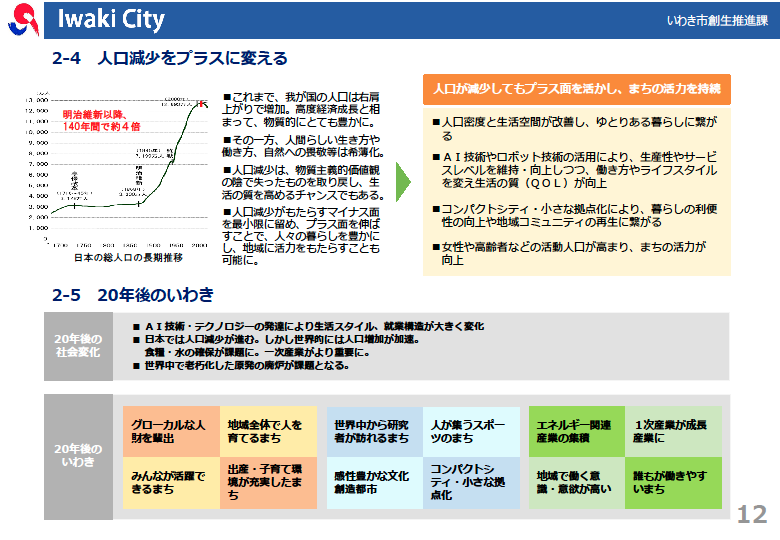

いわき創生総合戦略から読み解く地域の現状と課題

いわき創生総合戦略という資料から抜粋してみました。(2020年3月18日で改訂)

いわき市の現状と未来について細かく記載されています。

このような資料があることに驚きました。

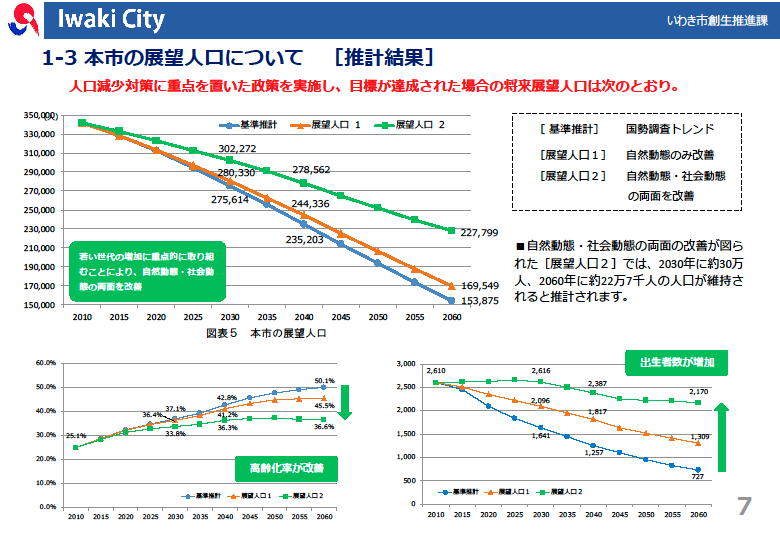

人口減少で何が起こるのか→未来の予想される課題

- 消費の減少による地域経済・活力の低下

- 労働力の不足

- 空き家や空き店舗の増加による景観・環境の悪化

- 公共交通機関の維持が困難

- コミュニティの喪失・消滅集落の出現

- 地域文化の継承が困難

- 教育環境への懸念

- インフラの維持が困難

- 社会保障負担の増大

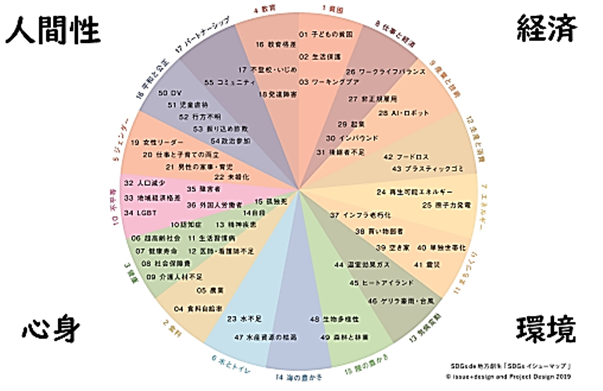

SDGsイシューマップで見る「ゴール同士のつながり」

いわき市の現状の問題と未来予測は、まさにSDGsの17のゴールとつなげて考えてみるとより具体的に整理できます。

SDGsの17のゴールはそれぞれ独立して存在しているものではなく、互いに密接に関連しています。あるゴールの達成のための行動が他のゴールを阻害することもあれば、逆に複数のゴールに好影響を与える活動もあるのです。

SDGsイシューマップは、17のゴールそれぞれがどこかでつながっていて、1つのゴールを達成するためには、他の目標とのつながりを考えなければならないことを理解するためにデザインされました。

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン・株式会社プロジェクトデザイン

いわき市創生総合戦略とも親和性がかなり高いように感じます。

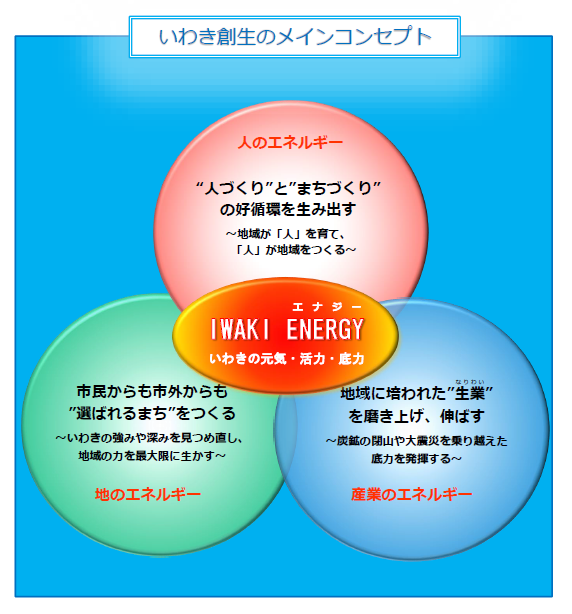

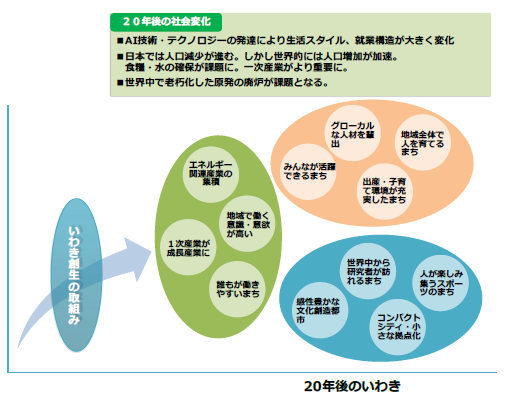

いわき市の未来

いままでの当たり前が、未来の当たり前とは限らない。

いわき市のあるべき姿を実現するため、これまでと異なる視点・アプローチ方法で対策を実施する必要性があります。

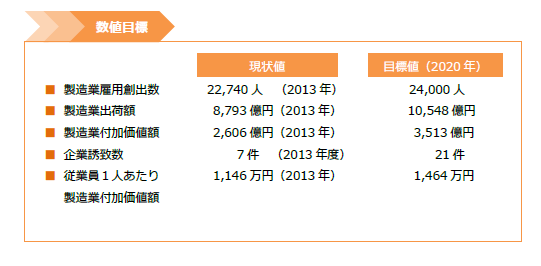

目標を数値化=実績の見える化

成果指標(KPI)を公開し共有化することがとても重要になります。

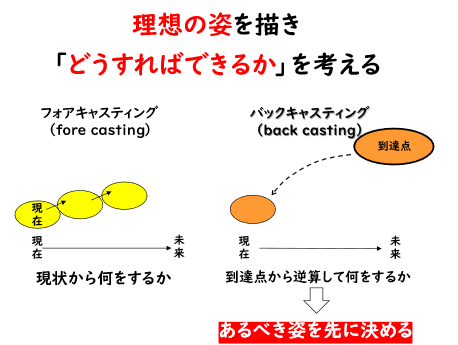

未来起点で考える「バックキャスティング思考」の重要性

バックキャスティングとは?(SDGsジャーナル様より引用)

SDGsジャーナル様はこちら

バックキャスティングは現在から未来を考えるのではなく「未来のあるべき姿」から「未来を起点」に解決策を見つける思考法です。

【メリット】

- 具体策や正解がすぐにはわからないものの解決に適している。

- 飛躍的なアイディア。これまでになかった新しい発想が生まれやすい。

- 選択肢に制限がなくなる

- 目先の利害関係を超えたパートナーシップも築くことができる。

【デメリット】

- 解決方法に不確実性が高く、実現が困難のものも出てくる。

- 理想の未来像がしっかりと共有できないと結束することができない。

- 短期的なアクションには向いていない。

【正しいバックキャスティング】

- 常に「未来のあるべき姿」を忘れないこと。

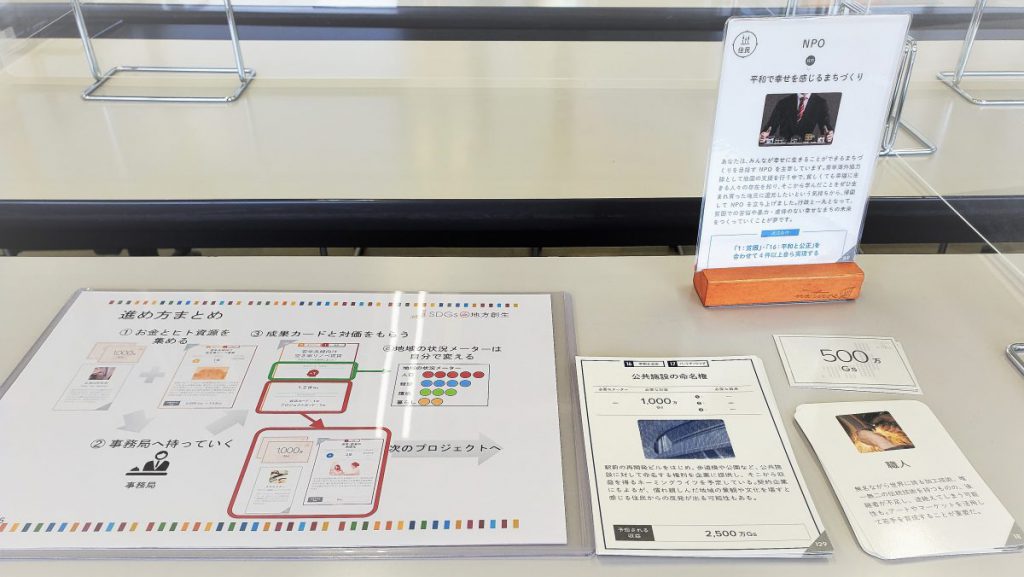

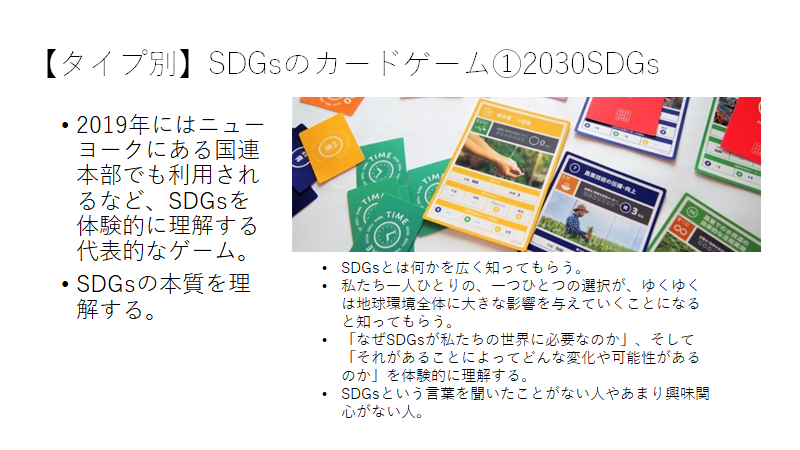

カードゲームのご紹介

カードゲームとして3種類のカードゲームをご紹介します。

それぞれに得られるモノが違いますので、それぞれを比べてみるとよりSDGsを深く知ることができます。

2030SDGs…多様な職業・階層・年代の方向け

SDGs de 地方創生…まちづくり、自治体、地域おこし はこちら

SDGsアウトサイドイン…企業活動、新規事業創出に特化した内容

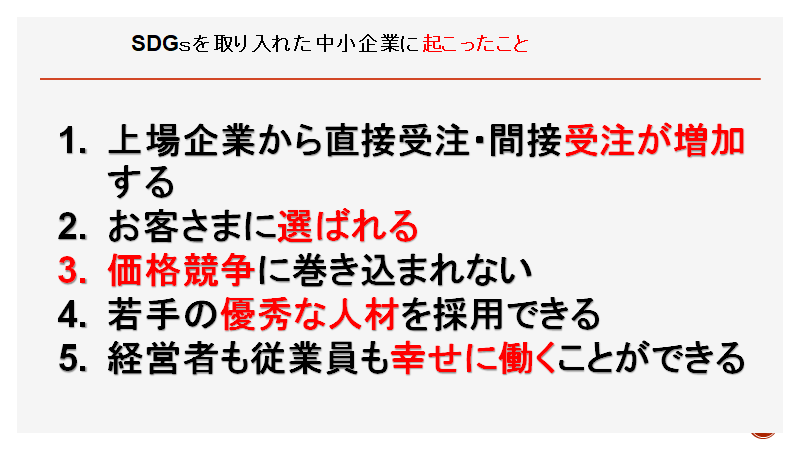

SDGsを取り入れた中小企業に起こったこと

メリット(例)

- 社会貢献意欲の高い、優良な顧客の共感を得ることによって、売上アップにつながる

- 製品や商品に付加価値が生まれ、価格競争を回避しやすい

- 取引先からの信頼が高まり、良好な関係を築く、関係改善・発展させることができる

- 自治体、NPO、地域団体、住民との協働の機会を創出

SDGsに関する誤解…中小企業だからこそできるSDGsがある

- SDGsは大企業の取り組みであり中小企業には関係ない

- SDGsは途上国支援のボランティアだ

- 中小企業には新たに取り組む余裕がない

- 中小企業が取り組んだところで大きなことはできない

- 黙々と良いことをしていれば解ってもらえる

- 新しいことをしなくても今やっていることをしていれば企業は存続できる

中小企業だからこそできるSDGsが無数にあります。

SDGsは企業成長、差別化、存続の羅針盤なのです。

企業研修に「地方創生カードゲーム」を導入する4つの効果

SDGsの本質を“体感”として理解できる

カードゲームでは、ただの座学ではなく、ゲームを通じて「なぜSDGsが必要なのか」「持続可能でない状態とは何か」を直感的に学べます。これにより、SDGsが単なる“国連の目標”ではなく、日々の経営判断に直結する“自分ごと”として理解されます。

まちづくりとビジネスの接点を発見できる

ゲーム内では自治体・企業・住民などの様々な立場を演じながら、まちの課題に取り組みます。これにより、企業として地域にどのように貢献できるのか、逆に地域の課題が自社の事業機会となり得るかなど、ヒントを得ることができます。

多様なステークホルダーとの“対話力”が育まれる

他の参加者と協力・交渉しながらゲームを進めることで、立場の異なる人々と目標を共有し、調整する力(=ステークホルダー・ダイアログの力)を実践的に学べます。これは地域連携やCSR、共創ビジネスにおいて極めて重要な力です。

社内のSDGs推進・チームビルディングに役立つ

部署を超えた参加や異なる役割の体験は、社内コミュニケーションの活性化にもつながります。「SDGs担当部署だけが動く」のではなく、全社でのSDGs浸透にも効果的です。

企業の未来戦略と地域の将来像をつなげるヒントに

持続可能なまちづくりと企業の持続可能な成長は、実は密接につながっています。ゲーム体験は、脱炭素・人口減少・高齢化・地域経済活性化といったリアルな課題に対し、自社がどのように関わっていけるかを考える「未来戦略」のきっかけになります。

こんな経営者におすすめ!

地域との関係性を強化したい経営者

地元に根差した企業として、自治体や地域住民ともっと良い関係を築きたい、と考えている方。

まちづくりの視点をゲームで体感することで、共創や連携のヒントを得られます。

新しい事業のヒントを探している経営者

成熟市場の中で、次のビジネスチャンスや社会課題解決型ビジネス(CSV)の種を探している方。

ゲーム中の課題や他参加者との対話から、思いがけない着想が得られることも。

社員の意識改革や一体感づくりをしたい経営者

社内にSDGsを浸透させたい、部門間連携を高めたいと考えている方。

ゲーム形式なので、楽しみながら学べ、社内研修にもぴったりです。

地域課題を“自分ごと”として捉えたい経営者

環境問題、人口減少、雇用の流動化など、地域が直面する問題に漠然と関心はあるが、具体的に何をすればいいかわからない方。

ゲームを通じて、実感と行動のヒントが得られます。

“社会的価値 × 経済的価値”の両立を目指す経営者

単なる利益追求だけでなく、社会や環境への貢献も企業価値と考える経営者。

まさにSDGsの考え方そのものであり、ビジョンと戦略の再構築に役立ちます。

カードゲーム型教育について詳しい内容はこちら

【講師派遣・出張開催のご相談】はこちら