【探究学習×SDGsの実践】

2024年11月21日、福島県会津美里町の会津西陵高等学校にて、探究学習の一環としてカードゲーム「SDGs de 地方創生」のファシリテーターを務めさせていただきました。

本件は、会津美里町総合計画に基づく普及啓発事業として、政策財政課様よりご依頼いただいたものです。

昨年までの職員研修での実績をご評価いただき、今回は「次世代を担う高校生」に対象を広げた初めての試みとなりました。

担当窓口は会津美里町役場 政策財政課政策企画係 鈴木係長と堀越さんです。

昨年までは職員研修としてSDGs de 地方創生カードゲームを開催していただきました。

会津美里町からのSDGsやカーボンニュートラル、脱炭素等に関する講師のご依頼はこれまで7回、今回で8回目です。

2021.3.25 SDGs de 地方創生カードゲーム オープン開催

2021.10.14 SDGsを町の計画と紐づけてみるワーク オープン開催

2022.9.28 SDGsボードゲーム ゲットザポイント オープン開催

2022.10.13 SDGs de 地方創生カードゲーム 職員研修

2023.10.24-1 SDGs de 地方創生カードゲーム 職員研修

2023.10.24-2 脱炭素まちづくりカレッジ オープン開催

2024.9.5 会津会津西陵高等学校にて SDGs de 地方創生カードゲーム

今回の画像を使用してスライドショーにしてみました。

1. 実施内容と当日の様子

- 日時: 2024年11月21日(全2回のうち第2回目)

- 場所: 福島県立会津西陵高等学校

- 対象: 同校生徒の皆様

- 協力: 会津美里町役場 政策財政課

当日は天候にも恵まれ、非常に活気のある雰囲気の中でスタートしました。 「SDGs de 地方創生」は、参加者が行政や住民などの役割を担い、対話と協働を通じて「持続可能なまち」を作り上げるシミュレーションゲームです。

会津西陵高等学校入口 当日はすばらしいお天気でした。

会津西陵高等学校の紹介

会津美里町役場の堀越さんと井島さん。

ゲーム会場の設営、運営、後片付けでは大変お世話になりました。🙇♂️

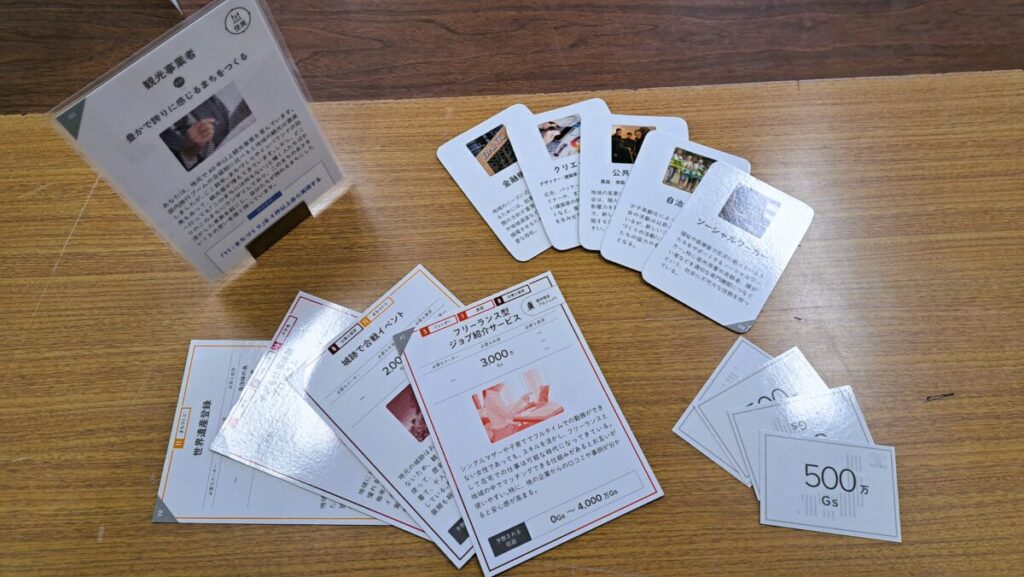

SDGs de 地方創生カードゲームとは

「SDGs de 地方創生」は、SDGsの考え方をヒントに、地方創生における「全体性」や「対話と協働」の重要性を体感的に学べるカードゲームです。

日本各地の自治体や、ソーシャルセクターの具体的なアクションを題材に、多様なプロジェクトの実行を通じて持続可能な地域のつくり方を理解するゲーム型プログラムに参加。

ゲーム中の学びから地方創生がうまくいくケースとそうでないケースの間にある違いは何かを考え、その上で「今、何が可能か?」という問いと向き合い、参加者一人一人が行動変容を起こすきっかけを提供します。

SDGs と地方創生の考え方を学び、2030年までの10年間のまちづくりをリアルに体験・シミュレーションできるゲームがSDGs de 地方創生です。

イントロ

- SDGsとは?

- SDGsの背景にあること…世界と日本の状況

- 日本におけるSDGsの取り組み

- 地方創生とは?

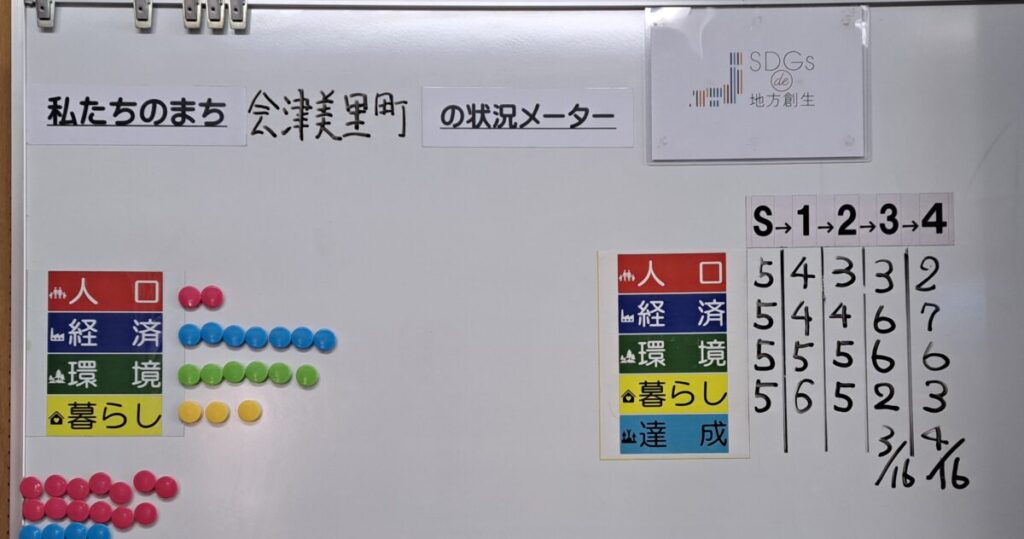

ゲームの様子

前回の反省点を踏まえ運営側もいくつか改善を行った結果、スムーズに進められたと思います。

スタート時から活発に行動する光景が見られました。

「面白い」「楽しい」の声が聞こえてきました。

後半に入ると活動が停滞するチームが出てきました。

- メーター(マグネット)が減ってしまって実行できないプログラムがある。

- 人口が増えそうだと思ったプロジェクトを実行したが変わらなかった。

- 人口が増えるプロジェクトが見つけられない。

- 大きなプロジェクトを実行したが、メーターが増える分野と減る分野が同時に起きてしまった。

【生徒たちの変化と気づき】

序盤はゲーム特有の楽しさから「面白い!」という声が上がりましたが、後半にかけて「人口減少」や「経済と環境のバランス」といった壁に直面すると、教室の空気は真剣なものへと変わりました。

- 「人口を増やすプロジェクトが見つからない」

- 「良かれと思ってやったことが、別の問題を悪化させてしまった」

こうした葛藤こそが、現実の地域課題を理解する第一歩です。

最終的な振り返りでは、「なぜうまくいかなかったのか?」「現実の会津美里町では何ができるか?」という問いに対し、自分事として向き合う生徒たちの姿が印象的でした。

振り返り

- 成功した時の理由、その時に起きていたこと、気をつけたこと

- うまく行かなかった時の原因や自分たちの反省点

- 現実世界でも起きていたり、似たようなケースがあると感じたプロジェクト

- 現実世界でまちを良くするために、自分たちが行動すること

今回会津美里町として初めて高校生を対象としたSDGs de 地方創生カードゲームを開催しました。

参加した高校生の皆さんの感想、開催したことによる効果、運営上の反省点などをあらためてまとめる予定です。

とりあえず無事に終えたこと。すべての関係者の皆様に感謝です。

2. なぜ今、高校生に「SDGs de 地方創生」なのか

今回の実施を通じて、改めて高校生がこのプログラムに取り組む意義を確信しました。

- 身近な課題と世界のつながりに気づく

- 「空き家」や「交通」といった身近な地域課題が、実はSDGsの目標(住み続けられるまちづくり等)と直結していることを体感できます。

- 「対話」による合意形成の練習

- 異なるゴールを持つ他者と交渉し、協力しなければ目標は達成できません。これは社会で必須となるコミュニケーション能力そのものです。

- シビックプライド(郷土愛)の醸成

- 「自分のまちをどう良くするか」を主体的に考えるプロセスは、将来地元に戻って活躍したいという意欲や、地域への誇りを育みます。

- 多様な価値観や対話の力を学べる

- 高校生が地域活動やSDGsワークショップなどに参加することで、多様な人と協力する力や、相手の意見を尊重しながら議論する力が自然と身につきます。

- “持続可能な社会”を実現する人材の育成につながる

- 高校時代からSDGsとまちづくりに関心を持つことは、持続可能な社会づくりに貢献できる人材になる第一歩です。

3.教育機関・自治体のご担当者様へ

大内法務行政書士事務所では、行政書士としての「制度・法務の知見」と、公認ファシリテーターとしての「場づくりの技術」を組み合わせ、探究学習や職員研修に最適なプログラムを提供しています。

- 総合的な探究の時間(探究学習)のカリキュラムを探している

- SDGsを「暗記」ではなく「体験」として生徒に伝えたい

- 生徒の主体性やコミュニケーション能力を引き出したい

このような課題をお持ちの先生方、自治体担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

実施目的や人数に合わせ、最適な進行と振り返り(学習効果の定着)をご提案いたします。

先生が変われば、教室が変わる。

教室が変われば、地域も未来も変わっていく。

その一歩を、このゲームからはじめてみませんか?