持続可能な未来への一歩!

2025年6月26日(木)・27日(金)の2日間、広島を舞台に「第9回環境経営・地球環境交流会in広島」が開催されました。

スローガンは「山から海へ、人から地域へ~持続可能な地球と地域社会を実現しよう~」 であり、このテーマは、自然環境と人間・地域社会が密接に関わり合う中で、持続可能な地域社会の実現を目指すという強い思いが込められています。

今回の開催は、中小企業家同友会全国協議会(中同協)が主催し、広島県中小企業家同友会が設営を担当されました。本当に素晴らしいイベントになり心から感謝申し上げます。

先進的な環境経営の実践や課題解決について交流・学び合うことを目的に、全国27の同友会および中同協から、合計153名が参加登録しています。

2025年福島県中小企業家同友会環境委員長を拝命したことで知ることができたイベント。新しい学びと人的交流を楽しみに参加申し込みをしました。

開催の背景と意義

今回の交流会が10年ぶりに復活開催された主な理由は、以下のような複合的な要因にあると思われます。

- SDGs達成目標年(2030年)へあと5年と迫っていること

- 2025年はSDGsの達成目標年である2030年まであと5年、企業や地域が環境経営への取り組みを加速させる必要性がますます高まっています。さらなる推進を図る上で重要な機会となります。

- 環境経営への関心の再燃と社会的要請の増加

- 気候変動問題の深刻化やESG投資の拡大、消費者や従業員の環境意識の高まりなど、企業を取り巻く環境は大きく変化しました。環境経営や脱炭素化は、企業の競争力向上に不可欠な要素として認識されるようになり、情報共有や連携の場が強く求められています。

- 地域との連携の重視

- 交流会のテーマである「山から海へ、人から地域へ~持続可能な地球と地域社会を実現しよう~」が示す通り、地域全体で持続可能な社会を築くことへの強い意図が込められています。平和と環境再生の象徴である広島での開催は、地域と共創する新しい環境経営のあり方を再提示する意味合いもありますね。

ネイチャーポジティブ経営の概念も、この交流会の根底にある考え方の一つです。

これは企業が生物多様性の損失を食い止め、自然を回復させることを目指す経営戦略であり、企業価値・レピュテーションの向上、経営基盤の強化、新たなビジネス機会の創出、社会的要請への対応といった意義があります。

プログラムハイライト

1日目:開会式~記念講演と分科会

エフピコに学ぶ資源循環型リサイクル

- 開会式

13:00に始まり、広島同友会代表理事の粟屋充博氏、中同協環境経営委員長の赤津加奈美氏、そして広島県地域経済支援担当部長の石濱真氏からの挨拶がありました。

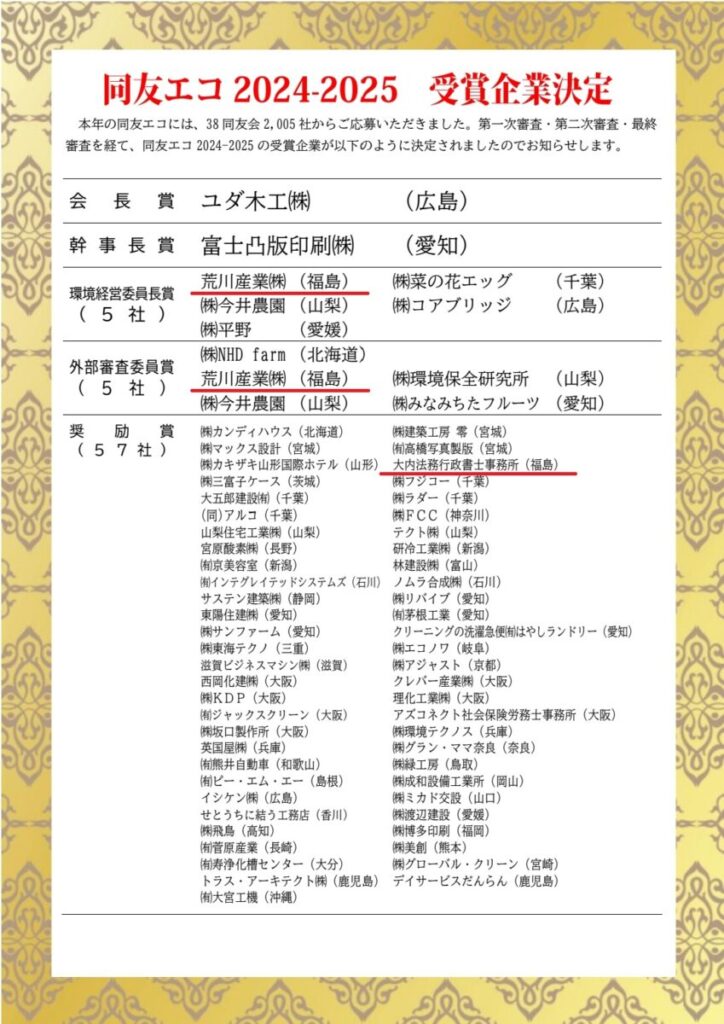

また「DOYU-ECO 2024-2025」の表彰式も行われました。

福島同友会では荒川産業様が「環境経営委員長賞」「外部審査委員賞」を受賞されました。(おめでとうございます)

荒川産業様のサイト

そして私も4度目の奨励賞受賞!

同友エコ(DOYU-ECO)への回答は、自社の現在位置、定点観測の意味でも有効です。毎年の回答をすることをおすすめします。

- 記念講演:

- 株式会社エフピコの執行役員 サステナビリティ推進室 ジェネラルマネージャーである冨樫 英治 氏が登壇し、「エフピコモデルの資源循環型リサイクル」について講演されました。

- 同社は1980年代のゴミ処理問題にいち早く取り組み、1990年には独自のトレーやPETボトル回収システムをスタート。

- 使用済み容器を回収し再資源化する仕組みは、今やスーパーマーケットでおなじみです。環境方針の基本理念に基づき、環境基金の設立、社員のボランティア参加推進、障がい者の積極的雇用など、全てのステークホルダーへの感謝を形にする「循環型の価値創造」を実践されています。

- 活動の軸には、「地球環境の保全及び保護が最重要課題である」という環境方針と、「全てのステークホルダーへの感謝」という思いがあります。

4つの分科会

参加者は関心のあるテーマの分科会を一つ選択し学びと交流を深めました。

- 第1分科会:「陸の豊かさ」を地域に ~地域をつくる環境農業 環境給食で地域未来を創る~

- 報告者:農事組合法人 北辰農産 代表理事 舘 喜洋氏(石川同友会)

- 化学肥料や農薬を減らした米作りから始まり、企業・学校・行政・住民と連携し、白山市のオーガニック給食推進やジオパーク教育、体験農業による循環社会の推進に取り組んできた事例です。地域の環境問題への向き合い方について議論しました。

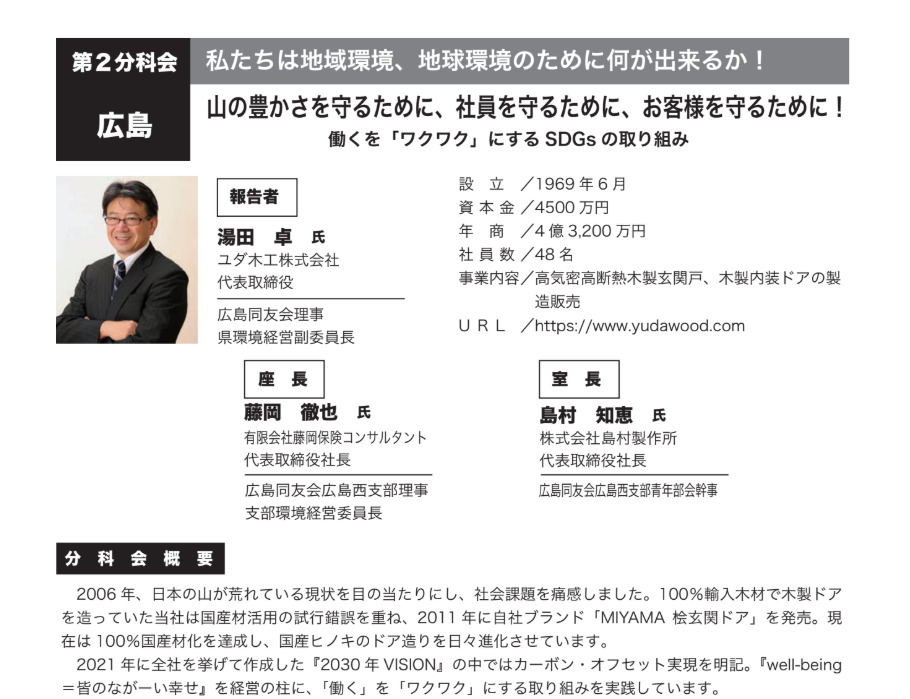

- 第2分科会:私たちは地域環境、地球環境のために何が出来るか!山の豊かさを守るために、社員を守るために、お客様を守るために!働くを「ワクワク」にするSDGsの取り組み

- 報告者:ユダ木工株式会社 代表取締役 湯田 卓氏(広島同友会)

- 100%輸入木材で木製ドアを製造していましたが、日本の山の荒廃に危機感を覚え、国産材活用に挑戦。現在は100%国産ヒノキのドア製造を達成しています。2030年VISIONではカーボン・オフセット実現を掲げ、「well-being=皆のながーい幸せ」を経営の柱に、「働く」を「ワクワク」にする取り組みを実践しています。

- 私はこちらの分科会に参加しました。

- 第3分科会:SDGs GOAL 14 海の豊かさを守ろう きれいな海から豊かな海へ ~持続可能な水産加工業への挑戦~

- 報告者:クニヒロ株式会社 代表取締役社長 新谷 真寿美氏(広島同友会)

- 生牡蠣の仲卸業者として創業し、現在では日本一の牡蠣出荷量を誇る水産加工業者であるクニヒロ株式会社の事例です。規模拡大に伴う課題を乗り越えつつ、海洋資源の継続的利用や伝統的な水産業の復活プロジェクトに取り組んでいます。自然の恵みを持続的に享受するための学びを得る場となりました。

- 第4分科会:自立的で持続的な地域づくり→エネルギーシフトで豊かな地域を 強い田舎を創りたい ~やっぱ八女がよか~

- 報告者:株式会社アズマ 代表取締役 中島 一嘉氏(福岡同友会)

- 「八女で消費するものは八女で作ろう」という「地消地産」の取り組みや、子どもたちが将来「やっぱ八女がよかっ!」と言ってくれる未来を目指した「まちづくりプラットフォーム」の立ち上げなど、地域の人々と共に「強い田舎」を創る挑戦が紹介されました。

•分科会後、懇親会が開催され、分科会ごとのグループでさらに学びを深め、交流を促進しました。

中同協会長の広浜泰久氏が乾杯の音頭を取り、第10回交流会の設営担当である山梨同友会からの閉会挨拶で1日目が終了しました。

福島県環境委員会の今後のことについて広島の地でご相談をさせていただきました。

ユダ木工:100%国産ヒノキとカーボンオフセットへの挑戦

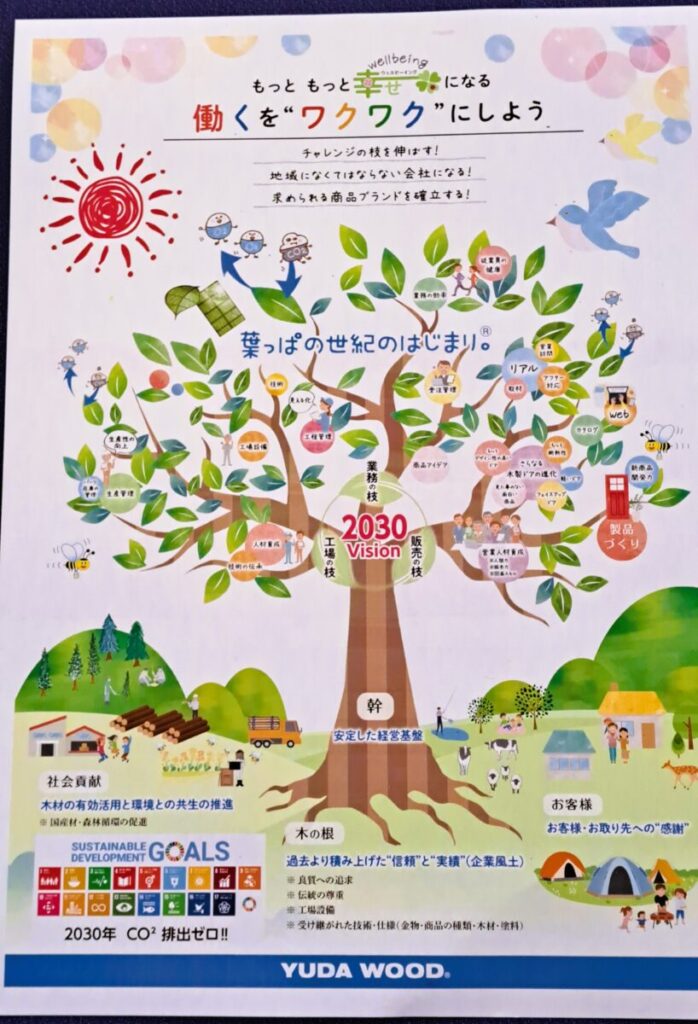

ユダ木工株式会社 代表取締役 湯田卓氏が、「山の豊かさを守るために、社員を守るために、お客様を守るために!」をテーマに発表を行いました。

- ユダ木工さんは1924年創業、地域に根ざした木製建具の専門企業。

- 「本物の木による楽しい生活のご提案」を経営理念に掲げ、国産材(特にヒノキ)にこだわった製品開発と、環境への配慮を積み重ねてきました。

- 「ちょこっとエコ」として始まった活動は、紙や植物性素材への梱包材の転換、木屑バイオマスボイラー、高効率乾燥設備、雨水や排水の再利用に至るまで、地道な改善の積み重ねです。

- また、社員全員が参画するSDGs経営にも力を入れ、社内アンケートと夢ビジョン委員会を通じて、健康・安全・働きがいを支える工場環境づくりを進めています。

- 2030年までにCO₂排出ゼロを目指し、再エネ契約や太陽光発電の導入など、カーボンオフセットにも本格的に取り組み中です。

- こうした一連の取り組みは、2023年に「気候変動アクション環境大臣表彰」や「ザ・広島ブランド 匠の銘品」認定、「同友エコ」環境経営賞など、数々の外部評価にもつながっています。

- 今後も「葉っぱの世紀」という理念のもと、木と共に生き、持続可能な未来づくりに向けて挑戦を続けていくとのことでした。

私のメモ

持続可能性のことば

①自分の会社がサスティナブルなのか

②自分の地域がサスティナブルなのか

ヒトの入らない森

100%外材を使っていたから100%国産材に切り替えられた

めちゃくちゃ利益でている

常に期待される会社=サスティナブル

①お客様のため

②地域、環境のため

③社内のため

10年間やらないと結果はでない。

夢ビジョン委員会

環境のためにやっていたら社員の労働環境がよくなりやる気があがった。

とんがった部分をつくる、だれもやったことのないもの、こと、は絶対必要→みがく、付加価値にする。

価格勝負しかできない商品、サービスだけでは生き残れない。

社員が参画して地域貢献している意識が高まった。

【問い】

①地域課題に対して自社の強みをどういかしていますか?

②働くをワクワクさせるためにどんな工夫をしていますか?

2日目:実践見学会

2日目は3つのコースに分かれて企業や施設を訪問する見学会が実施されました。

- ①伝統産業とゴミゼロ飲食店ルート

- 晃祐堂:筆の里「熊野」で、伝統産業(筆作り)と新たな視点(企業コラボなど)を融合した取り組みを見学。

- おか半:ゴミゼロに取り組む飲食店での取り組みを学び、昼食。

- ②モノづくりと国際的観光客対応飲食店ルート

- ユダ木工(企業訪問):1日目の分科会で報告があったユダ木工の工場を訪れ、国産ヒノキのドア製造の取り組みを実際に見学。

- 宮島山一:バス・フェリーで移動後、ベジタリアンやハラルなど多様な国際観光客に対応する飲食店で食事。

- ③地域農業おこしと飲食店ルート

- OISHII YOSHIYAMA:過疎・高齢化が進む広島市の吉山地区で、地域農業を支え、地域他団体とも連携して地域課題解決に取り組む「EVENTOS」の活動を見学し、学びを深めました。

これらの見学を通じて、参加者は具体的な環境経営の実践現場を肌で感じ、理解を深めることができました。

参加したことから得られたこと

今回の環境経営・地球環境交流会に参加することで、多様なメリットを享受できました。

- 経営者同士のネットワーク構築

- 全国から集まる経営者との交流を通じて、新たなビジネスチャンスや連携の可能性を広げることができます。

- 私にとっての最大のメリットでした。

- 私の分科会のグループでは、広島、山梨、滋賀、奈良の同友会会員の皆さんとご一緒しました。

- 地域それぞれの課題、全国共通の課題、解決策の体験談を話し合いながら今後の活性化と新しい解決策のヒントをいただきました。

- 実践的な知識の習得

- 全国の先進的な中小企業経営者が実践する環境経営やSDGsの具体的な取り組みを、講演、分科会、企業見学を通じて直接学び、自社の経営改善や新たな取り組みに活かせます。

- 企業価値・イメージの向上

- 環境経営やサステナビリティへの積極的な姿勢は、企業の信用力やブランドイメージの向上に直結し、投資家や取引先、顧客からの評価を高めます。

- 社内活性化・従業員の意識向上

- 交流会で得た知識や刺激を社内に持ち帰ることで、従業員の環境意識や社会貢献意識を高め、組織力の強化にもつながります。

- 新たなビジネスチャンスの創出

- 環境経営への取り組みは、新商品・新サービスの開発や新規市場開拓のきっかけとなり、企業の持続的な成長戦略にも寄与します。

まとめ

10年ぶりに開催された「第9回環境経営・地球環境交流会in広島」は、SDGs達成へあと5年と迫った重要なタイミングで、環境経営の実践的な学び、全国の経営者とのネットワーク構築、そして地域社会全体の持続可能性への貢献を促す非常に有意義な場となりました。

特に、環境経営への取り組みは、消費者や取引先の支持増加、コスト削減、リスク低減、企業イメージ向上、新規ビジネス創出など多方面から企業利益に寄与するため、現代の経営において不可欠な要素となっています。

消費者の環境意識が高まることで、企業は環境経営やサステナブルな商品開発に取り組むインセンティブが生まれ、それが企業利益や競争力の向上につながるという関係が成立しています。

この交流会は、持続可能な経営を目指す上で非常に有意義な機会となりました。

後日あらためて福島県環境委員会として参加報告をまとめたい思います。

SDGs導入推進サービスはこちら

その他のお問い合わせはこちら