金属スクラップ等の屋外保管規制の完全ガイド【福島県条例対応】

「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」は、令和7年1月1日から施行されました。

この条例が制定された背景には、県内の屋外保管事業場(いわゆる金属・スクラップヤード)において、騒音・振動、水質汚濁などが認められたという課題があります。

使用を終了し、収集された金属やプラスチックなどの再生資源物は、廃棄物ではないため、従来の廃棄物処理法など既存の環境法令による規制の対象とならず、不適正な保管方法に対する指導が困難でした。

本条例の目的は、屋外に保管された特定再生資源物の崩落、火災その他の事故を防止し、併せて騒音等の発生の防止等を図り、県民生活の安全の確保及び生活環境の保全に資することです。

本記事では、事業者の皆様がスムーズに手続きを進められるよう、規制の対象、許可・届出の手続き、そして遵守すべき具体的な保管基準について、分かりやすく解説します。

【重要なお願い】

行政手続きに関するご注意事項

この注意事項は、お客様の適正な手続きの実施と、法令遵守の徹底を期すために不可欠なものです。ご理解とご協力をお願いいたします。

本記事は、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」に関する情報提供を目的として作成されたものであり、行政書士としての一般的な解説を試みたものです。

記載されている内容には、解釈違いや記載漏れ、入力間違いなど、正確性に欠ける情報が含まれている可能性があります。

つきましては、実際の申請や届出の手続きを進める際は、以下を必ず遵守してください。

- 必ず手引書の「原本」をご確認ください。

- 申請手続きの詳細、必要書類、保管基準の具体的な要件については、福島県が発行する「許可申請等の手引き」原本、および関連する条例、施行規則、要綱を必ずご自身で確認してください。

- 最新情報を確認してください。

- 条例や手続きは、法令改正や運用見直しにより変更される可能性があります。申請・届出を行う時点での最新情報をご確認ください。

- 窓口に直接お問い合わせください。

- 個別の事業場の状況や、申請書類の具体的な記載方法に関するご不明点については、屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局の受付窓口に事前に電話予約の上、直接お問い合わせ、ご相談ください。

金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されました!!

福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて

- 受付窓口は、屋外保管事業場の所在地等により以下のとおりとなります。

- 屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。

- 屋外保管事業場の所在地が複数あり、その管轄が複数の地方振興局となる場合は、屋外保管事業場毎にそれぞれの所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。

- 受付窓口の営業時間は平日の8時30分から17時15分までとなっております。また12時から13時までは受付しておりません。

| 管轄地域 | 受付窓口 | 所在地・連絡先 |

| 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 | 県北地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16(北庁舎4階) 電話: 024-521-2722 |

| 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 | 県中地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒963-8540 郡山市麓山1-1-1 電話: 024-935-1502 |

| 白河市、西白河郡、東白川郡 | 県南地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒961-0971 白河市昭和町269 電話: 0248-23-1420 |

| 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 | 会津地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 電話: 0242-29-3908 |

| 南会津郡 | 南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話: 0241-62-2061 |

| 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | 相双地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 電話: 0244-26-1237 |

| いわき市 | いわき地方振興局 県民部 県民生活課 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15 電話: 0246-24-6203 |

関連する情報も合わせてご確認ください。

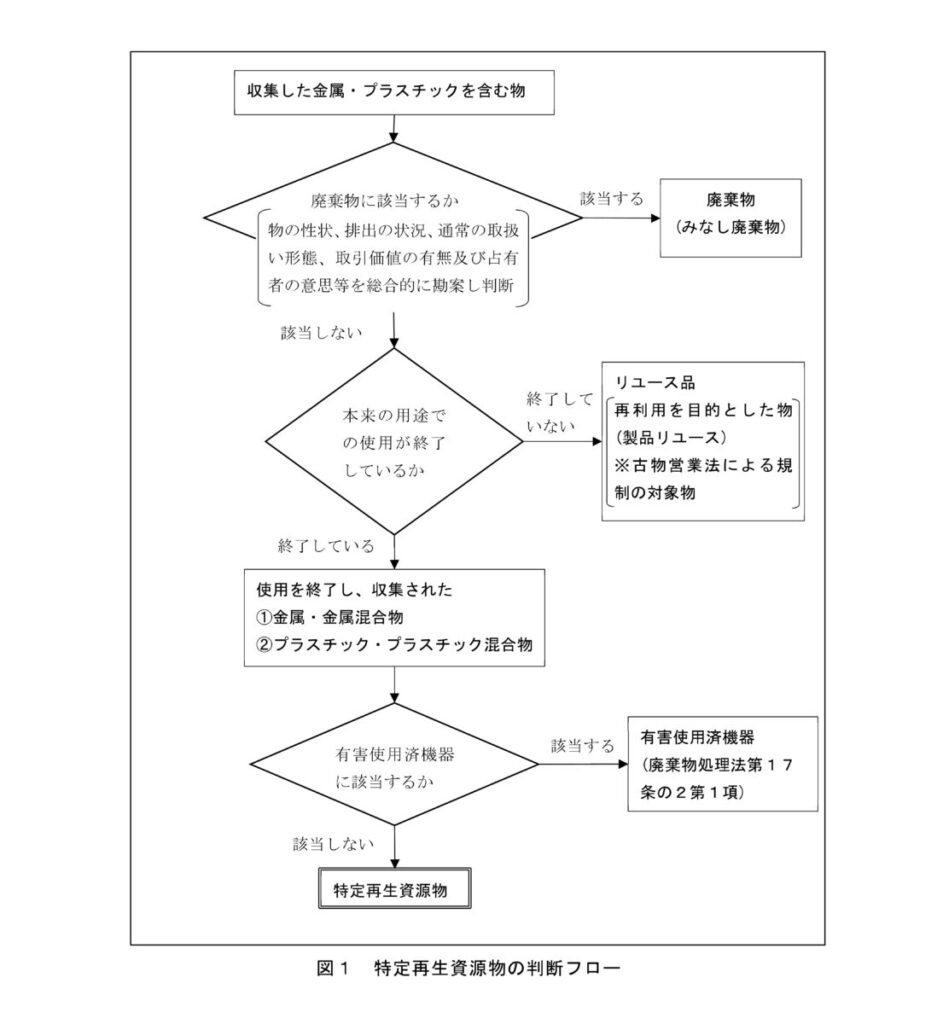

規制の対象となる「特定再生資源物」とは?

条例では、使用を終了し、収集された物のうち次に掲げるものを「特定再生

資源物」と定義しています。

- 「使用を終了し」とは、製品としての本来の用途での使用が終了していることをいい、新品や未使用の物品、バージン材、再使用を目的として取引されている物品や、修理するために回収された製品は、特定再生資源物に該当しません。(古物営業法など、他の法令等による規制の対象となる場合があります。)

※木材、古紙、ガラス、コンクリートなどは、特定再生資源物ではありません。

※使用済みの自動車や家電、有害物質を含むものは別の法令(使用済自動車再資源化法など)が適用される場合があります。

| 分類 | 具体的な物品の例 |

| 金属 (分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む) | ビルの梁や柱等で使用されたH鋼 戸建住宅で使用された窓枠 製品の製造工程で発生した切り粉(ねじの溝を削る時などに発生)など。 |

| プラスチックおよびプラスチック混合物 (分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む) | 飲料容器として使用されたペットボトル 戸建住宅の排水設備として使用された塩ビ管(塩化ビニルパイプ) 原料樹脂(バージンペレット)製造工程で発生した規格外品など。 |

| 金属混合物 または プラスチック混合物 | 金属やプラスチック等を素材とする業務用機器類 使用済電気電子機器等 バッテリーなど、様々な素材が混ざっているもの |

特定再生資源物の該当・非該当については、収集者の主観のみに基づいて判断するものではなく、判断フローに従い、また、取扱いや流通状況の実態によって、客観的に判断します。

規制対象外となる物品

次に掲げる物品については、他の法令等による規制を受けていることから、前

記1の定義に該当する物品であっても、条例の規制対象外となります。

- 廃棄物

- 廃棄物処理法に基づく廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律により廃棄物とみなされるものを含む)。

- 有害使用済機器

- 廃棄物処理法第17条の2第1項に規定されるもの。

- 木材、古紙、ガラス、コンクリートなどは、特定再生資源物ではありません。

- 製品としての本来の用途での使用が終了していないもの(新品、未使用の物品、バージン材)。

- 再使用を目的として取引されている物品(リユース品)や、修理するために回収された製品

対象となる業

継続反復して、特定再生資源物を収集し、その特定再生資源物若しくはその特定再生資源物を処理(分解、破砕、圧縮等)したものを販売する者。

規制対象となる事業(事業名)

- 業として特定再生資源物の取引を行うために、屋外において特定再生資源物を保管を行っている。

- 屋外保管の用に供する事業場を保有している。

- 一般的な呼称として一般に金属スクラップヤードなどと呼ばれています。

対象となる具体的な事業(例)

①金属スクラップを収集し、選別・圧縮して転売する。

②電気製品や電線を破砕し、プラスチックと金属に分別し販売する。

<対象とならない業>

原材料を購入し、最終製品を生産するための屋外保管は条例の規制対象となら

ない。

例:鉄スクラップを購入し鋳物製品を生産する。

例:廃プラスチックからRPF、フラフ燃料を生産する。

許可が必要な事業場(100㎡超は要注意)

条例では、次に掲げる要件に該当するものを屋外保管事業場と定義しています。

屋外保管

業として特定再生資源物の取引を行うため、屋外において特定再生資源物を保管すること。

屋外保管事業場

屋外保管の用に供する事業場。

<屋外保管に該当しない例>

屋根があり四方が壁や扉等で囲まれ、保管物が飛散・流出しないよう密閉されている状態は屋外保管に該当しません。(屋内保管)

三方が壁で囲まれ、一方がシャッター等の扉の場合、操業中は扉が開いていても差し支えありませんが、夜間等操業時間以外は密閉していることで屋内保管とみなします。

屋外保管事業場の許可が必要な規模

敷地面積が100平方メートルを超える 屋外保管事業場を設置しようとする場合、県の許可が必要 となります。

新規設置の場合: 事前の住民周知、許可申請、使用前検査などの厳格な手続きが必須です。

既存事業者(みなし許可)の場合: 既に届出を済ませた事業者であっても、高さ制限や囲いの設置など「技術基準」を継続して満たす必要があります。

守るべき「保管基準」のポイント

条例では、火災や崩落、騒音等のトラブルを防ぐため、以下の基準が設けられています。

- 囲いの設置: 外部から保管状況が見える構造であること。

- 高さ制限: 囲いの上端より低く保つこと(容器に入れない場合は最大5メートル以下)。

- 汚水対策: 油分や汚水が地下浸透しないよう、床面をコンクリート等で不浸透化し、油水分離槽を設けること。

- 騒音・振動防止: 重機作業等による周辺環境への配慮。

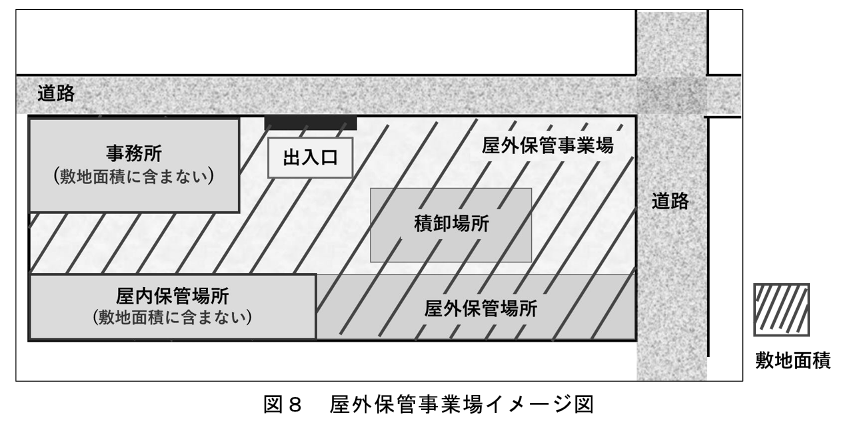

屋外保管事業場の対象範囲

屋外保管事業場の敷地面積は屋外保管の場所、保管に係る作業の場所(屋外に限る)であり、事務所、屋内保管場所は面積に含みません。

屋外保管事業場の許可が不要なケース

条例では、「屋外保管事業場を設置しようとする者は、当該屋外保管事業場ごとに、知事の許可を受けなければならない。」と定めています。

次に該当する場合は知事の許可を受ける必要はありません。

(1) 屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合

【注意】

100平方メートルを超えない2つ以上の屋外保管事業場が近接して設置してある場合、屋外保管事業場間で特定再生資源物の移動があり、その合計の敷地面積が100平方メートルを超える場合は、一体の屋外保管事業場とみなし、許可の対象となることがあります。

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設置する場合

災害発生時に自治体の指揮の下でがれきや災害廃棄物となった特定再生資源物(金属やプラスチック)の収集運搬・処分を緊急的に行う事業者は、既存の法令に基づく適正な処理を行う能力があると認められ、本条例の規制(許可や保管基準の一部)が適用されないということと理解されます。

「条例」の規制の適用が除外される屋外保管事業場

条例の規制(許可の取得や保管基準の遵守など)が適用されない事業場は、主に以下の3つの類型に分けられます。

| 適用除外となる事業場の類型 | 具体的な内容 | 適用条件に関する留意点 |

| 1. 国・地方公共団体の事業場 | 国又は地方公共団体が特定再生資源物の屋外保管を行う場合。 | 特段の条件なく、条例の適用が除外されます。 |

| 2. 港湾施設内の事業場 | 港湾法に規定する保管施設において屋外保管を行う場合。 | 港湾法に基づき管理されている施設が対象です。 |

| 3. 他法令に基づく許可等を有する事業場 | 以下のいずれかの法令等に基づき、特定再生資源物が廃棄物となったものの処理に係る許可、認定、委託又は指定(許可等)を受けた者が、当該許可等に係る事業場内で屋外保管を行う場合。 | 以下の二つの条件を両方満たす場合に限ります。 |

【重要】他法令に基づく許可等を有する事業場(類型3)の適用条件

「屋外保管を適正に行うことができる者」(施行規則で定める者)として条例の適用が除外されるためには、以下の条件を厳格に満たす必要があります。

- 事業場が限定されること

- 条例の適用除外となるのは、その許可等を受けた事業場内での屋外保管に限ります。

- 上記の法令等の許可を受けた場所と異なる場所に屋外保管事業場を設置する場合は、条例の許可が必要となります。

- 破砕等(処理)の実施有無

- 屋外保管事業場内で特定再生資源物の破砕等(分解、破砕、圧縮その他の処理をいう)を行う場合は、その破砕等の処理に係る処分業の許可等を有する者に限られ、条例が適用除外となります。

- 例:積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可のみで、保管だけでなく破砕等を行う場合は、条例の適用除外とはなりません。

適用除外の対象となる主な法令・許可等(施行規則で定める者)

適用除外となる「屋外保管を適正に行うことができる者」には、以下の法令に基づく許可・認定・指定等を受けた事業者が該当します(ただし、上記1および2の条件を満たすことが必須です)。

【注意】

他の法令の許可等を有する者が条例の適用除外となるのは、その許可等を受けた事業場内での屋外保管に限ります。許可等を受けた場所と異なる場所に屋外保管事業場を設置する場合は、条例の許可が必要となります

- 廃棄物処理法

- 一般廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む)

- 一般廃棄物処分業者

- 産業廃棄物収集運搬業者(積替保管を含む)

- 産業廃棄物処分業者

- 一般/産業廃棄物再生利用認定業者や広域的処理認定業者(積替保管や処分に係るもの)

- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

- 認定を受けた製造業者等や指定法人、およびそれらの委託を受けて積替保管または処分を行う者

- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)

- 認定事業者またはその委託を受けて積替保管または処分を行う者

- 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

- 解体業の許可を受けた者

- 破砕業の許可を受けた者

未対応・違反のリスク

無許可での営業や、変更の無届け、改善命令違反などがあった場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」等の罰則が科される可能性があります。

また、コンプライアンス違反は、SDGs(ゴール11「住み続けられるまちづくり」、ゴール12「つくる責任 つかう責任」)の観点からも、銀行融資や大手企業との取引においてマイナス評価となる時代です。

専門家への相談で「安心」と「信頼」を

本条例の手続きは、図面作成や住民説明など、専門的な知識と労力を要します。 当事務所では、単なる書類作成代行にとどまらず、「法令を遵守した安全なヤード運営」の体制づくりをサポートいたします。

- 自分のヤードが基準を満たしているか不安

- 新規でヤードを開設したいが手順が複雑でわからない

- 変更が生じたので手続きをお願いしたい

このようにお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。行政書士が現地を確認し、最適なプランをご提案します。

当事務所では、企業様向けのSDGs研修や導入支援も行っています。

詳細はこちら

お気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら