昨年秋にみさとねっとの安達忍さんから一本のお電話で開催するご縁となりました。

みさとねっと(会津美里町集落支援・町民活動支援)のサイトはこちら

- 〒969-6195 福島県大沼郡会津美里町字北川原41

- 会津美里町役場本郷庁舎1階(本郷支所となり)

- 営業時間は月〜金 9:30〜17:15まで 土・日・祝祭日はお休みです。

- TEL 0242-36-7714 FAX0242-39-7749

- misatonet@tiara.ocn.ne.jp

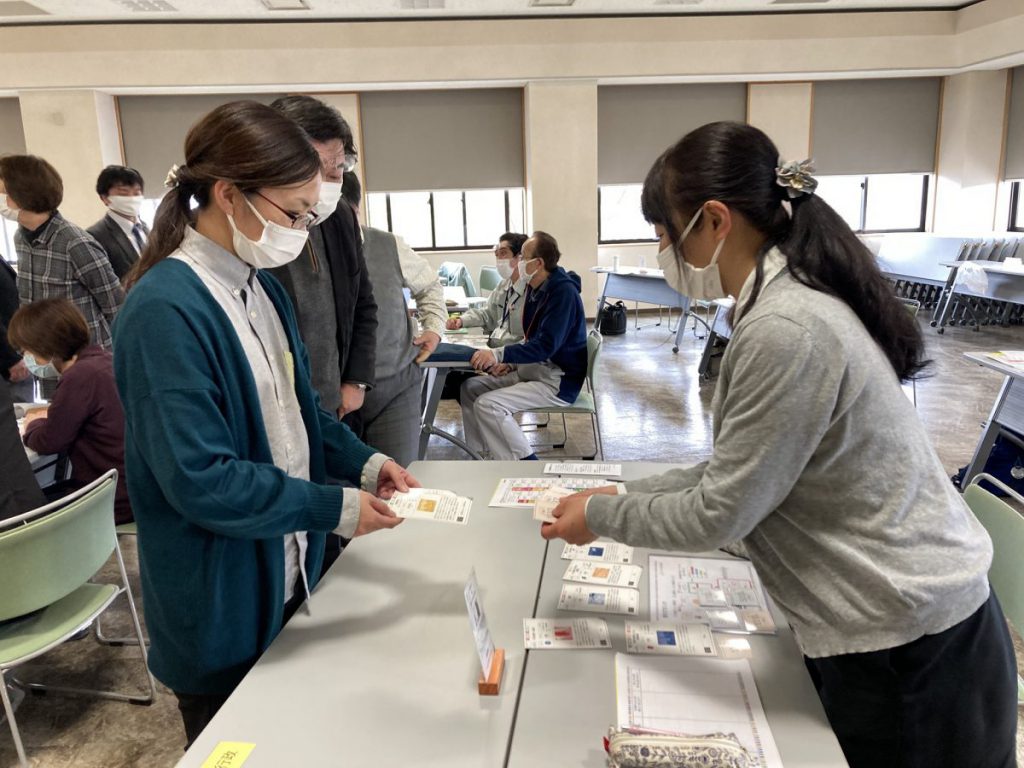

参加メンバーは会津美里町の職員の方、町議会議員の方、NPO法人の方、中小企診断士の方、多種多彩な顔触れです。

カードゲームの実施がゴールではなく、新しいSDGsへのステージの「きっかけ」です。

コロナで延期になっていたSDGs de 地方創生ワークショップを開催しました。年度末でお忙しい中、ご参加いただいたみなさんありがとうございました。特にファシリテーターの大内 政雄さんには、昨年からご指導いただき感謝しています!

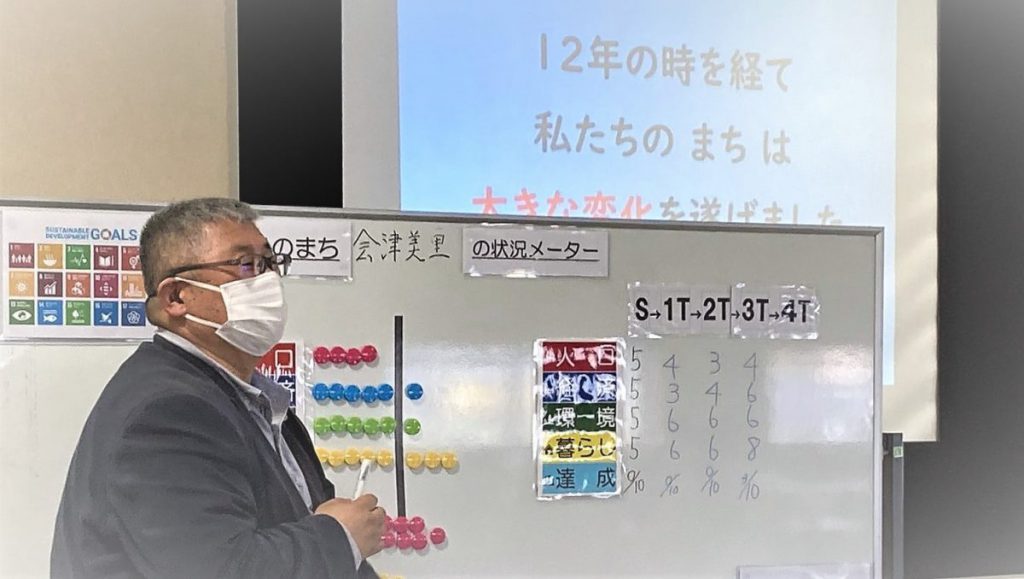

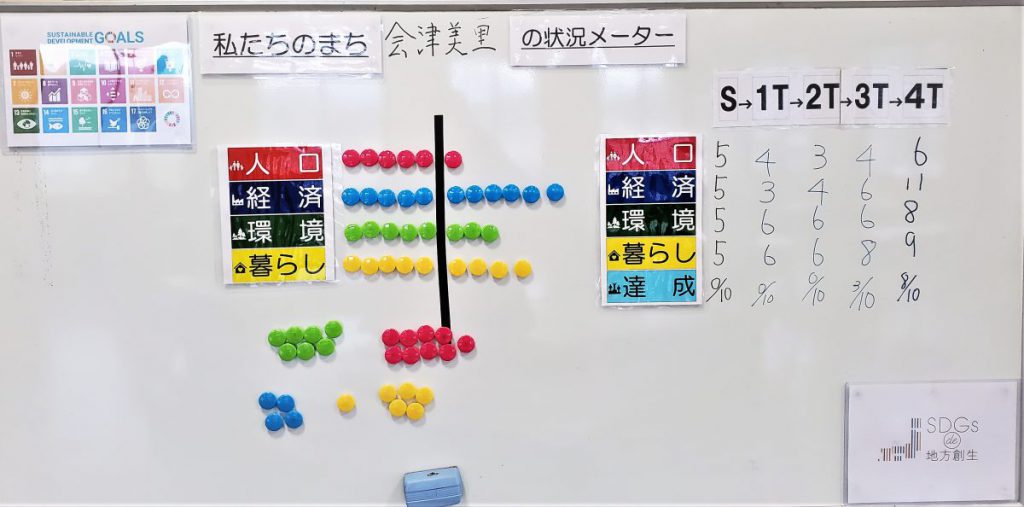

みさとねっと様Facebookページより

目的を達成するために、「行政」と「市民」がフレキシブルに動いた2時間半。ゲームではありましたが、あんな風に多様な人材がつながりあって「対話」できる環境が、これからの会津美里町には必要だと感じました。もちろんゲームのように単純ではありませんが、SDGsの視点を活用して持続可能なまちとは?会津美里町にとって持続可能とは?考えていくのに役立てていきたいですね。

後日振り返りミーティング

3月31日。

本日は3月25日に開催した 会津美里町での SDGs de 地方創生カードゲーム の振り返りのミーティングでした。

みさとねっと(会津美里町集落支援・町民活動支援)の安達 忍さんと、以下についてZoomミーティング。。。

- 参加者からのアンケートの確認と回答内容について(参加者へフィードバックするため)

- ゲーム内容の課題や改善点

- 今後会津美里町でのSDGsメニューについて

この振り返りは「カードゲームのブラッシュアップ」「私自身の成長」にもつながる大変有意義な機会でした。

安達さん、ありがとうございました。

市民向けに実施する意義

市民向けに「SDGsとまちづくり」のカードゲームを実施する意義は、SDGsを“知識”として伝えるだけでなく、“行動につながる気づき”として深めることにあります。特に、自分たちの暮らしや地域の未来とSDGsがどう関係しているのかを楽しく・リアルに・対話的に体験できる点が大きな魅力です。

SDGsを「自分ごと」として理解できる

SDGsは国連の遠い目標ではなく、「自分の暮らし」「子どもの未来」「地域の安全・安心」と深くつながっています。

ゲームを通して、市民一人ひとりが「自分にできること」を考えるきっかけになります。

地域の課題を“見える化”し、多様な視点を共有できる

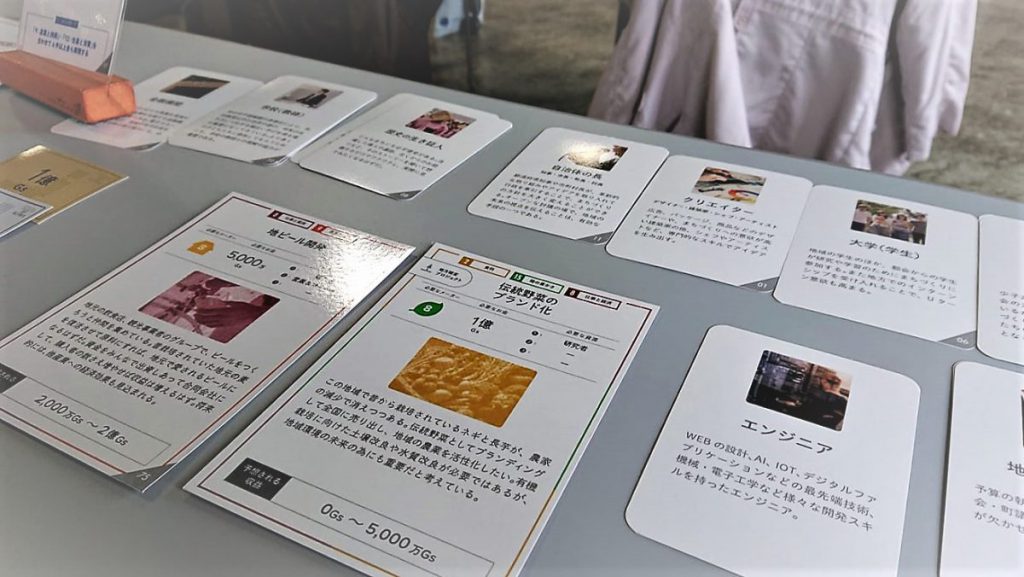

カードゲームでは、まちのさまざまな課題(高齢化、空き家、教育、エネルギーなど)が登場し、プレイヤーが異なる立場から解決を目指します。

これにより、市民同士が他人の視点や課題への理解を深めることができます。

世代や立場を超えた対話の場をつくれる

子どもから高齢者まで、学生、主婦、会社員、NPO、自治会役員など、普段なかなか出会わない人同士がフラットに話し合えるのも大きな価値です。

地域の絆づくりや共創のきっかけにもなります。

行政や企業との協働の可能性を広げる

市民がSDGsを理解し、自分たちのまちに関心を持つことで、「行政まかせ」「企業まかせ」ではない、共につくるまちづくりへの意識が高まります。

楽しく学べる → 行動につながる

ワークショップ型で進行するこのゲームは、「楽しい」「わかりやすい」だけで終わらず、体験後の振り返りで参加者の行動変容を促す設計になっています。

「今日からできること」が見つかるのも大きな特徴です。

こんな市民におすすめ!

地域の未来に関心のある人

「このまちをもっと良くしたい」「子どもたちの世代にも元気な地域を残したい」と考える方。

地域課題とSDGsのつながりを体感でき、具体的な行動のヒントが得られます。

自治会・町内会・市民団体のメンバー

普段から地域活動に関わっている人たちにとって、ゲームは新しい学びや協働のきっかけになります。

異なる立場の市民と対話することで、視野が広がり活動の幅が広がります。

中高生・大学生など次世代の若者たち

楽しみながらSDGsを学べるため、若い世代にも大人気。

自分の進路や将来像を考える材料にもなります。

子育て中の保護者・主婦(主夫)層

「身近な暮らし」や「子どもの教育・福祉」などの話題が多く登場するため、自分たちの生活とSDGsのつながりを実感できます。

家族で参加するのもおすすめです。

市民活動やボランティアに興味がある人

ゲームで出てくる課題の多くは、実際の地域でも起きているもの。

「何かやってみたい」と思っている方にとって、最初の一歩を踏み出すきっかけになります。

企業の社員や地域で働く人たち

自分の仕事と地域や社会の関係を見直す機会に。

CSRや地域貢献の視点でも、新たな気づきが得られます。

自治体職員にとってのSDGs研修の意義〜持続可能な地域社会の実現に向けて〜

なぜ今、自治体職員に必要か?

地域課題が複雑化・多様化、行政のリーダーシップが求められている。

意義① 地域課題の解決に向けた視点の獲得

縦割りから横断へ...環境・社会・経済を統合的に捉える視点、部門連携による課題解決

意義② 持続可能なまちづくりの推進

SDGsは共通言語...住民、企業、NPOと方向性を共有しやすい

連携・協働の基盤整備...多様な主体との対話・パートナーシップの促進

意義③ 政策の整合性と評価の強化

施策の整合性向上...総合計画や個別計画のSDGsマッピング

進捗の可視化と改善...KPIの設定、PDCAサイクルの導入

意義④ 地域のプレゼンス向上と外部資源の活用

自治体のブランディング強化...SDGs先進自治体としての評価向上

外部資源の活用...企業のCSV活動、ESG投資との連携機会

意義⑤ 職員一人ひとりの意識改革

「自分ごと化」の推進...業務の意義や影響を再認識

モチベーションの向上...目標に向かうやりがいと達成感の醸成