中小企業家同友会いわき支部第4研究グループと環境委員会共催の勉強会。

今回はカードゲーム第3弾です。

6月7月と連続して実施したカードゲーム。

今年度最後のカードゲームは地方創生カードゲームです。

横山環境委員会委員長、菊地第4研究グループ副グループ長、阿部雄飛所長には今回も大変お世話になりました。ありがとうございました。

本日のプログラム

- SDGs最新情報・活動報告

- SDGs de 地方創生カードゲーム

- その他

SDGs最新情報・活動報告

- 福島県内再エネ導入量3217メガワット 21年度、過去最大更新について

- バイオマス発電はカーボンニュートラルか?

- SDGs に関する企業の意識調査(2022 年) 帝国データバンク調査内容を知る

- 国連広報センター所長の根本かおる氏のSDGsに関する最近の発言

- 私の同友エコ2021全国奨励賞について

- 中小企業家同友会のネットワークを通じて会津若松市情報誌へのSDGs情報掲載について

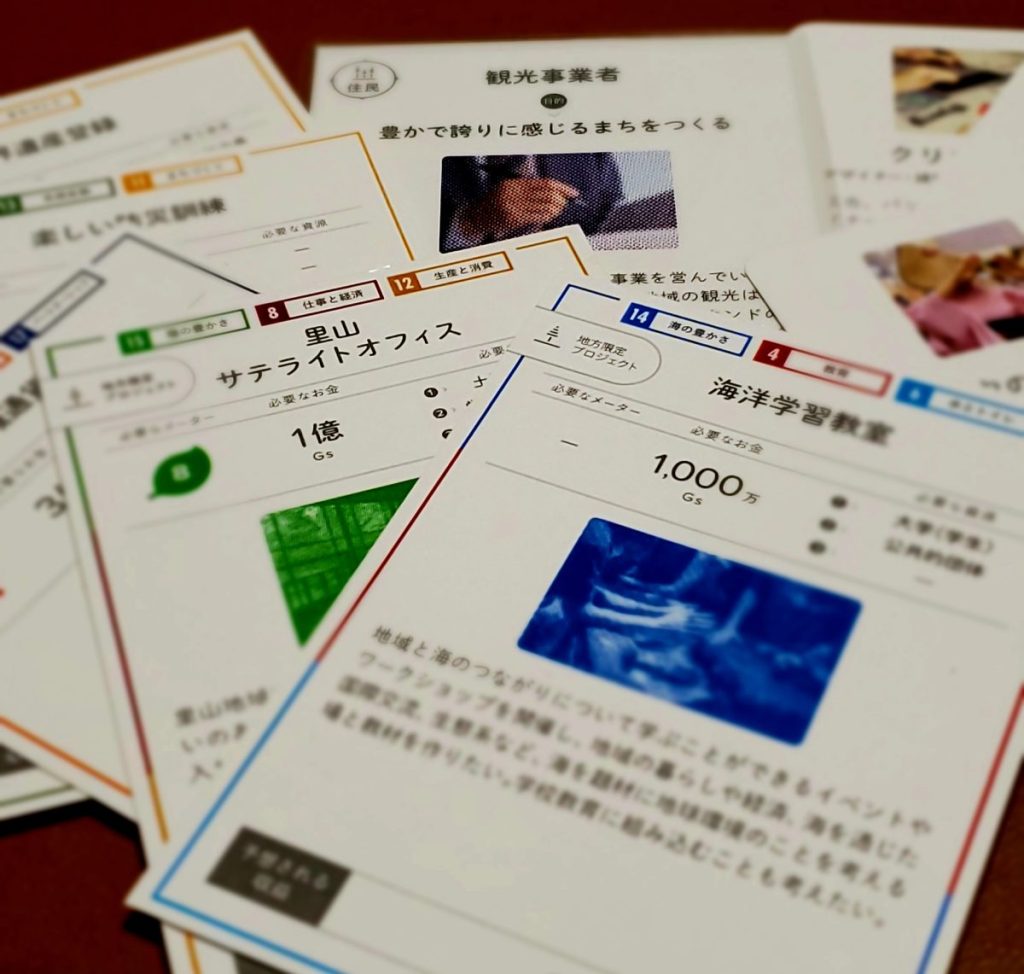

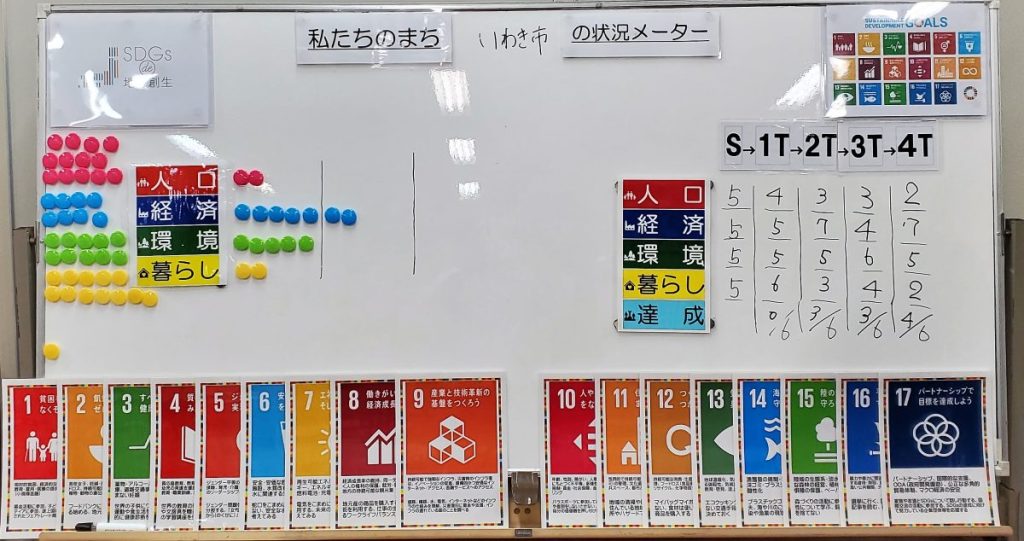

SDGs de 地方創生カードゲーム

ゲーム開始です

最後は時間延長の声も。。。💦

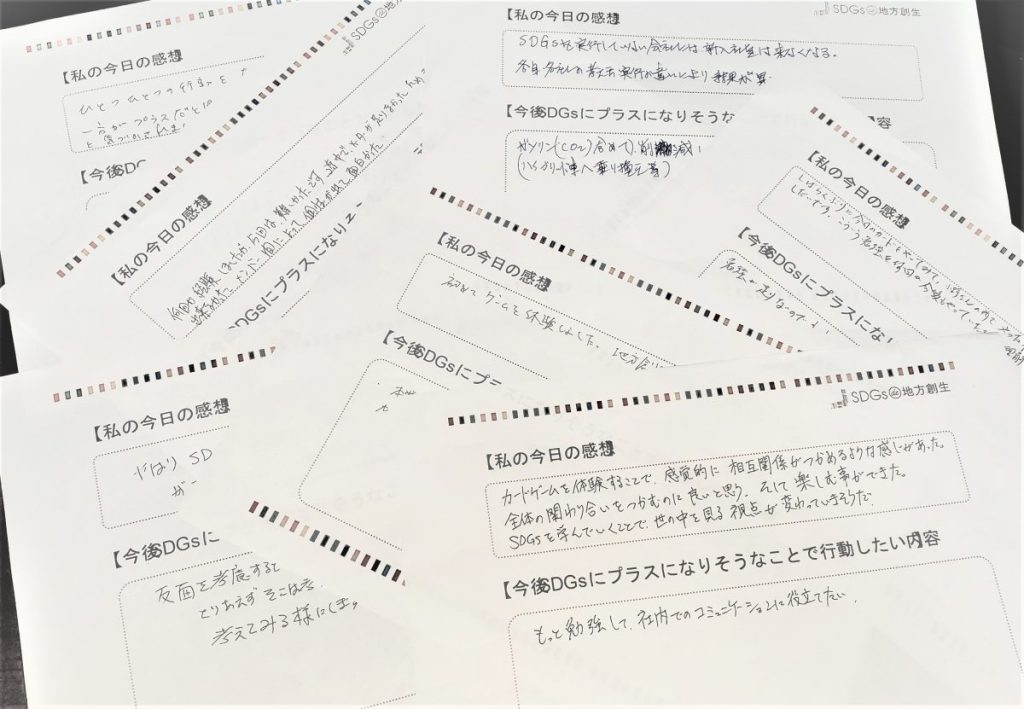

同友会でのカードゲーム勉強会風景

ゲーム前の説明と振り返りでお話したこと

- SDGsとは

- 持続可能な開発とは

- SDGsは3層構造

- 17ゴールについて

- SDGsの本質

- SDGsウエディングケーキモデル

- いわき市の現状と未来

- SDGsアクションプラン2022

- なぜ国は地方創生とSDGsをつなげようとするのか

- アース・オーバーシュート・デイ

- SDGsウオッシュについて

- 私も起点=自分ゴト化

- SDGs導入~成功させるチェックポイント(SDGコンパス)

感想

昨日は講義ありがとうございました。

SDGsゲームの理不尽さにゲーム世代の私としては「まじかー」と思いましたが、多くの気づきがあったと思います。

結局現実正解はトレードオフの関係にあるもので溢れていますし、期待する結果を産まなかったり、あるいは逆方向に振れることも多々あります。ある意味その辺りもゲームに盛り込んであって、利己の限界と、利他ならびに協力プレーで結果が良くなることが盛り込まれていた良いゲームでした。このゲームもあと何回かやればゲームとしては高得点取れるようになるのでしょうが、我々の現実世界においてどのようなアクションを行い、結果を生むのかが大切なので、その辺は相反関係に悩みながらも、それで頭がいっぱいになると思考停止してしまうので取り組めるところを一つづつ実行したいと思います。

カードゲームを体験することで感覚的に相互関係がつかめる感じがあった。全体の関わり合いをつかむのにも良いと思う。そして楽しむことができた。SDGsを学んでいくことで世の中を見る視点が変わっていきそうだ。

しばらくぶり地方創生ゲームにやってみて、○○さんのところでやったことが最後の方で思い出した次第です。こういう勉強を何回かやっていただき理解していきたいと思います。

初めてゲームを体験しました、地方創生が良く理解できました。

SDGsを実行していない会社には新入社員は来なくなる。各自・各社の考え方・実行の違いにより結果が異なる。

目標に向かって取り組む行動が、すべての人にメリットになるわけではない。もっと勉強が必要だと感じました。

カードゲームを通して行動には+・-の両面があり、よく考えることが大事と思いました。

やはりSDGsは難しいなぁ…が正直なところ。相互関係をどう整理するか?何かを達成もしくは向上させる人はできるが...。その反面を考えると難しく思えてしまいます。

SDGsを広めたいと強く思った。

(カードゲームは)何回か体験しましたが今回は難しかったです。途中でメーターが足りなかったため、まわすことができなかった。メンバー間で個性が出て面白かった。

ひとつひとつの行動を大きな目で見ていく大切さを感じました。一方がプラスだと思っても思わぬところでマイナスなことになると気付かされました。

本業の目標を追いかけて達成しても地域の課題が遠くなってしまう。いざ地域課題に対応しようとしても時すでに遅しということがはっきりとわかりました。目の前のことだけを追いかけることは何の解決にもならないと実感。

今後SDGsにプラスになりそうなことで行動したい内容

もっと勉強して社内のコミュニケーションに役立てたい。

勉強が足りないのでもっと勉強しなくては。

本業もさることながら地方や他の課題も視野に入れておくことが重要であると実感しました。

ガソリン、CO2含めて削減していこうと思う。(ハイブリッド車への乗り換えなど)

経営指針に取り込んでいきたい。

優先順位を考え行動、社員の声を聴き自分だけで行動しない。

反面を考えると思考停止してしまうので、とりあえずそこは考えないで、まず一歩足を出してから考えてみるようにします。

SDGsウオッシュにならぬよう、行動ありき。

エシカル商品の活用、SDGs経営の実践。

物事を広い視野で見るようにしたいです。その上で会社経営と個人の行動に活かしたいと思います。

経営者がSDGsカードゲームを体験すべき5つの理由

SDGsの本質を“体感”として理解できる

カードゲームでは、ただの座学ではなく、ゲームを通じて「なぜSDGsが必要なのか」「持続可能でない状態とは何か」を直感的に学べます。これにより、SDGsが単なる“国連の目標”ではなく、日々の経営判断に直結する“自分ごと”として理解されます。

まちづくりとビジネスの接点を発見できる

ゲーム内では自治体・企業・住民などの様々な立場を演じながら、まちの課題に取り組みます。これにより、企業として地域にどのように貢献できるのか、逆に地域の課題が自社の事業機会となり得るかなど、ヒントを得ることができます。

多様なステークホルダーとの“対話力”が育まれる

他の参加者と協力・交渉しながらゲームを進めることで、立場の異なる人々と目標を共有し、調整する力(=ステークホルダー・ダイアログの力)を実践的に学べます。これは地域連携やCSR、共創ビジネスにおいて極めて重要な力です。

社内のSDGs推進・チームビルディングに役立つ

部署を超えた参加や異なる役割の体験は、社内コミュニケーションの活性化にもつながります。「SDGs担当部署だけが動く」のではなく、全社でのSDGs浸透にも効果的です。

企業の未来戦略と地域の将来像をつなげるヒントに

持続可能なまちづくりと企業の持続可能な成長は、実は密接につながっています。ゲーム体験は、脱炭素・人口減少・高齢化・地域経済活性化といったリアルな課題に対し、自社がどのように関わっていけるかを考える「未来戦略」のきっかけになります。

こんな経営者におすすめ!

地域との関係性を強化したい経営者

地元に根差した企業として、自治体や地域住民ともっと良い関係を築きたい、と考えている方。

まちづくりの視点をゲームで体感することで、共創や連携のヒントを得られます。

新しい事業のヒントを探している経営者

成熟市場の中で、次のビジネスチャンスや社会課題解決型ビジネス(CSV)の種を探している方。

ゲーム中の課題や他参加者との対話から、思いがけない着想が得られることも。

社員の意識改革や一体感づくりをしたい経営者

社内にSDGsを浸透させたい、部門間連携を高めたいと考えている方。

ゲーム形式なので、楽しみながら学べ、社内研修にもぴったりです。

地域課題を“自分ごと”として捉えたい経営者

環境問題、人口減少、雇用の流動化など、地域が直面する問題に漠然と関心はあるが、具体的に何をすればいいかわからない方。

ゲームを通じて、実感と行動のヒントが得られます。

“社会的価値 × 経済的価値”の両立を目指す経営者

単なる利益追求だけでなく、社会や環境への貢献も企業価値と考える経営者。

まさにSDGsの考え方そのものであり、ビジョンと戦略の再構築に役立ちます。

次回は….「経営指針とSDGsの統合」

実際の経営者の体験報告会を行います。

今年の1月、福島県経営労働委員会にて報告させていただきました内容について、あらためてお話しさせていただきます。

- 10年ビジョン(中長期計画)とSDGs

- 経営指針書(経営方針)にSDGsの考え方を取り込む方法

SDGsを経営に、本業に取り込むことで、企業価値の向上、従業員のモチベーション向上につながります。

まずは学んでる。やってみる….

ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。

カードゲーム型教育について詳しい内容はこちら

【講師派遣・出張開催のご相談】はこちら