このたびいわき夢実現塾様の活動としてご依頼がありました。

開催にあたり

- 佐藤フロンズさん 有限会社ABCいわき代表取締役

- 小野信彦さん 株式会社リビングソーラー代表取締役

には大変お世話になりました。

ありがとうございました。

場所はいわき・ら・ら・ミュウ研修室

参加者には同級生、高校の先輩、中小企業家同友会の仲間もおり、和やかな雰囲気でスタート。

カードゲーム初体験の方が大半の中でしたが、ゲーム開始と同時に全員が活発な行動を開始。

プラスの結果に喜び、マイナスの結果に落胆する大盛り上がりの空気。

想定外の結果には「うそだ」「なんでだ」の声や、私のカード捌きが「遅い」「早くしろ」と圧をかけられたり(冗談で)

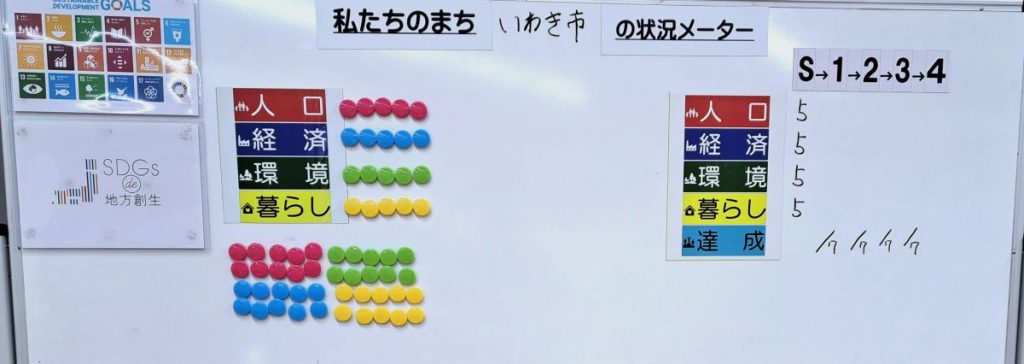

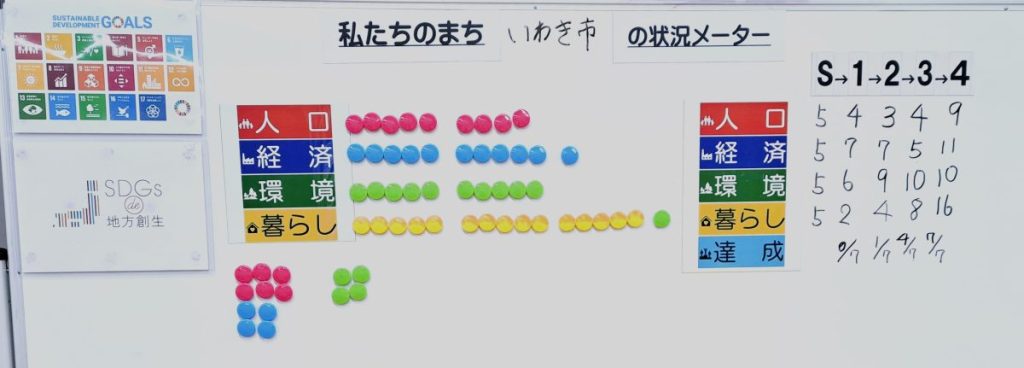

後半は未達成チームのサポートのための行動を全員で行った結果、最終的に全チームが目標を達成し、それぞれの数値も大変良い結果となりました。

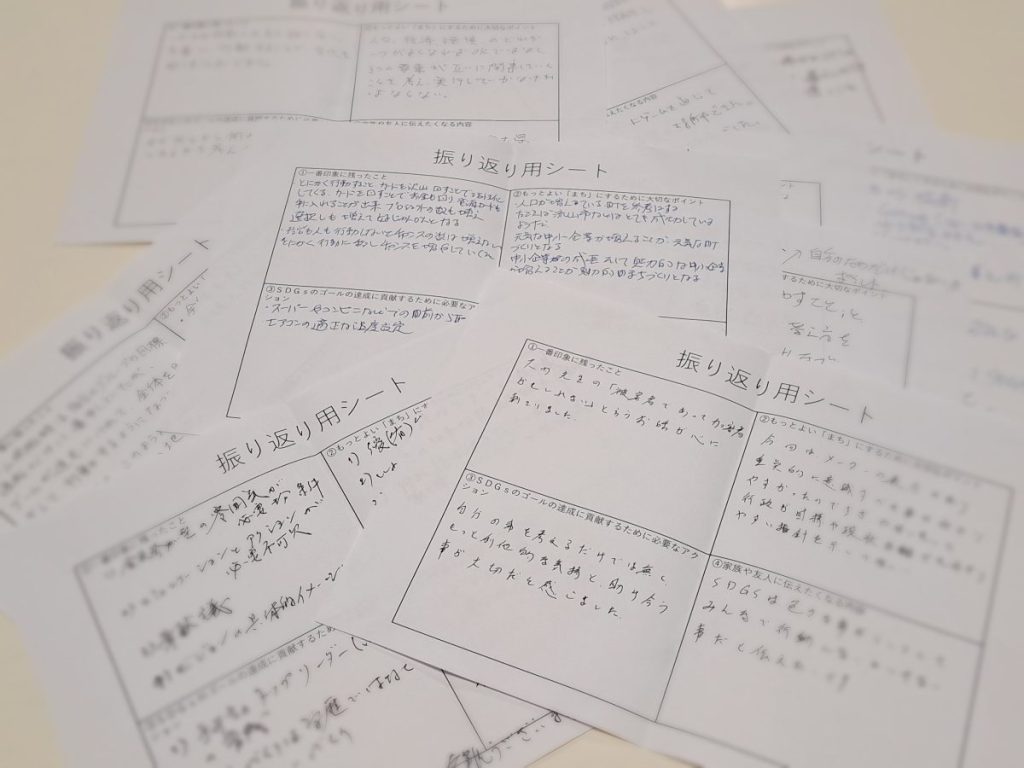

おひとりおひとりにご記入いただいた振り返りシートは、参加者のアウトプット物として、また私にとっても貴重な財産となりました。

最後に本日の参加メンバーの一人の桑名さんの経営する「熟成とんかつ まる兵衛」さんでランチをしながらの反省会と交歓会はとても有意義なひと時でした。

藤本誠様をはじめ参加されたすべての皆様に大変お世話になりました。

振り返りシートをご記入いただきました。

皆様のアウトプット作成物であり、私にとっても貴重な財産です。

本当にありがとうございました。

①一番印象に残ったこと

- 「私たちは被害者であって、一方では加害者かもしれない」の言葉。

- ゲーム開始時には自分のグループ目標達成だけに集中していたが、ゲームが進むにつれて全体を見て考えて行動するようになっていた。

- とにかく行動すること、カードをたくさん回すことで活性化してくる、カードを回すことでお金も回り、資源カードも手に入れることができ、プロジェクトの数も増え、選択肢も好循環となる。

- 経営も人も行動しないとチャンスの数は増えない、とにかく行動に移しチャンスを増やしていく。

- コミュニケーションをとることにより必要な資源を全体で共有する重要性が理解できた。

- 実社会でもこのような流れが生まれればより良い地域になると感じた。

- いろいろな役割の方との話し合い、交渉、行動することで変化を起こすことができた。

- 参加者の「豪腕」ぶりが勢いと良い結果につながったこと。

②もっとよい「まち」にするために大切なポイント

- 人口、経済、環境、暮らしのどれか一つが良くなればOKではなく、4つの要素が互いに関連していくことを考え実行していかなければならない。

- 自分のためじゃない、価値観や考え方を共有してみんなで活発な対話をしながら行動すること。

- 元気な中小企業が増えることが元気なマチづくりとなる。

- 我のためでなく全体を考え行動していくことが大切、行政・民間・市民がひとつになって。

- 全体を見ること考えること、目標を明確にし共有すること。

- 分断から共創。バックキャスティング

- ステークホルダーが利害を超えて協力する。

- 行政が目標や現状を誰でも分かりやすい指針を示す。

③SDGsのゴールの達成に貢献するために必要なアクション

- 全体を考えコミュニケーションをとっての行動。

- 活発な対話とSDGsの学び、価値観や考え方を共有すること。

- まず自分からマチのために何ができるかを考え行動していく。

- 地域連携として行政、企業、住民がより近くになって共に考えて行動すること。

- ひとりひとりができることから始めること、そして小さな成功体験を積み上げていくこと。

- スーパーやコンビニで手前から取る。

④家族や友人に伝えたくなる内容

- カードゲームを通じてSDGsの本質を理解できた、楽しくためになる時間だった。

- 持続可能な社会にするためにSDGsを学ぶことは有効。

- SDGsはいろいろなことがリンクしていて、みんなで行動しないといけない。

- SDGsの事象と結果の関係性。

- SDGsが単なるワードでなく、実生活にかかわりが身近であること。

- まずは何を目指すか、課題は何か、一歩が大切であること。

- 取組みにより結果が大きく変わり、次世代に繋ぐ社会が異なること。

SDGsde地方創生カードゲームについて

- 「SDGs de 地方創生」は、SDGsの考え方をヒントに、地方創生における「全体性」や「対話と協働」の重要性を体感的に学べるカードゲームです。

- 日本各地の自治体や、ソーシャルセクターの具体的なアクションを題材に、多様なプロジェクトの実行を通じて持続可能な地域のつくり方を理解するゲーム型プログラムに参加。

- ゲーム中の学びから地方創生がうまくいくケースとそうでないケースの間にある違いは何かを考え、その上で「今、何が可能か?」という問いと向き合い、参加者一人一人が行動変容を起こすきっかけを提供します。

なぜ、地域づくり、地方創生はうまくいかないのでしょうか?

- 地域社会はすべてつながっていること、

- 課題解決のためには「対話と協働」が欠かせないこと、

- 自分の幸せと地域の幸せは一体であること、

そんな、SDGs と地方創生の考え方を学び、2030年までの10年間のまちづくりをリアルに体験・シミュレーションできるゲーム、それがSDGs de 地方創生です。

お気軽にご連絡ください。