昨年から行っているSDGs定例勉強会の一環。

今年はカードゲームを中心に学びと体験を深めていく考えです。

SDGsde地方創生カードゲームとは?

「SDGs de 地方創生」は、SDGsの考え方をヒントに、地方創生における「全体性」や「対話と協働」の重要性を体感的に学べるカードゲームです。

日本各地の自治体や、ソーシャルセクターの具体的なアクションを題材に、多様なプロジェクトの実行を通じて持続可能な地域のつくり方を理解するゲーム型プログラムに参加。ゲーム中の学びから地方創生がうまくいくケースとそうでないケースの間にある違いは何かを考え、その上で「今、何が可能か?」という問いと向き合い、参加者一人一人が行動変容を起こすきっかけを提供します。

詳しくはこちら

本日のゲームの様子

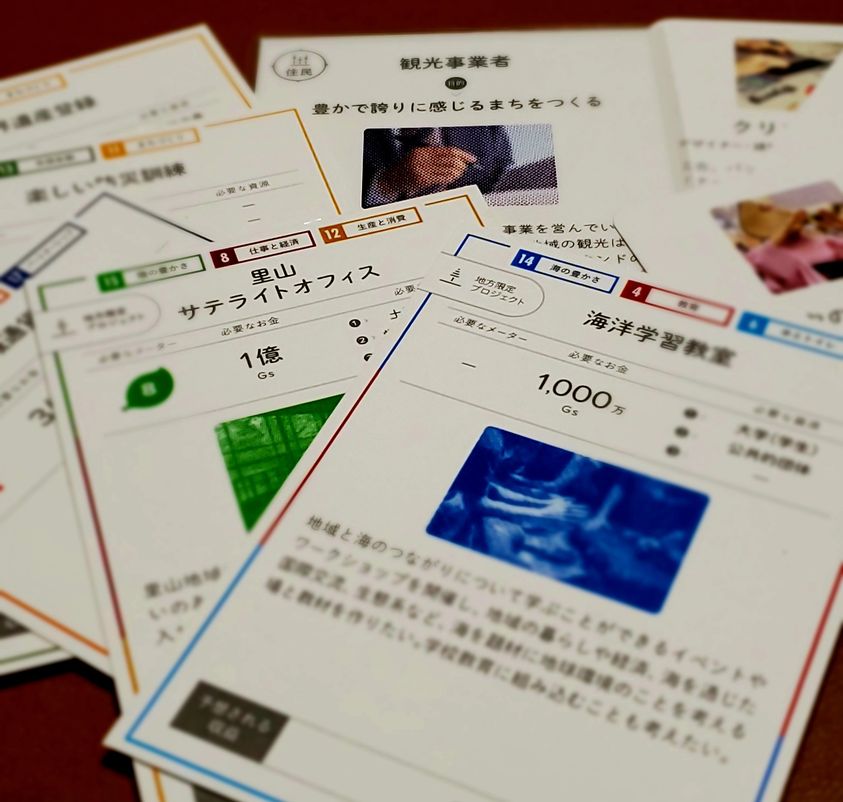

実施したプロジェクトカード

参加者の感想

- 情報共有や意思疎通をしながら全員で行動することがいかに大切であるかを感じた。

- 行政職員の役割がとても難しかったがとても勉強になった。

- 第2ターン目あたりから情報共有や他のチームのことに目配りできるようになってきたが、それがSDGsの達成に必要なのだと感じた。仕事においても全体の調整役のような役割が重要。

- マチが発展するにあたっては「情報収集」「情報共有」などのコミュニケーションが大切だと感じた。

- 「ひとりでは何もできない」ことを感じた。社内においてもみんなで協力し合って業績拡大につなげられたらと思った。

今後について

ゲームの振り返りと行動計画の報告会(×検討会)振り返りのワークショップを行います。

プロジェクトカードから

- 現実世界と類似している内容、会社や自分の業務と関係しそうな内容、それはSDGs17ゴールのどこに該当するか。

- 会社が成長するために実行したいと考えた内容と行動計画。

- 自分や家族、地域のために実行したいと考えた内容と行動計画。

をまとめてもらいます。

次に

- 計画した行動計画の報告と検証

- 行動したこと、外部発信したこと、その成果と反省

を行います。

5月11日にはSDGsde地方創生FESin福島を開催します。

「地方創生SDGs」「地域循環共生圏(ローカルSDGs) 」を学ぶことのできるカードゲームとして最も有効です。

内閣府の進める「地方創生SDGs」と環境省が取り組んでいる「地域循環共生圏(ローカルSDGs)」について同時に、楽しく学びながら、交流を深める機会を設けました。

2030年まで残り6年。

折り返し地点を過ぎた今、私たちはSDGsを通じた持続可能なまちづくりの実現を強く感じています。

チームワークと戦略が求められるエキサイティングなカードゲームを通じて持続可能な未来に向けたアイデアを共有しませんか?

初めての参加でも大歓迎です!ご興味のあるかたはお気軽にご参加ください。

お申し込みはこちら

- 日 時:2024年5月11日(土)13:00-16:00(受付 12:30開始)

- 場 所:いわき産業創造館LATOV 6階会議室-1

- 定 員:30名

- 参加費:1,000円

- 主 催:SDGs de 地方創生FES 2nd実行委員会

- 共 催:大内法務行政書士事務所、一般社団法人サステナブルコミュニティ共創機構、issue+design

- 後 援:福島県地球温暖化防止活動推進センター

こんな方におすすめ

- SDGsアクションプランのことを学びたい方

- 地域循環共生圏(ローカルSDGs)のことを学びたい方

- 地域の中でSDGsの考えと実践方法を伝えたい方

- 学校の探究授業で導入を検討されている方

- 地域をSDGsの力を使って盛り上げたいと思う方

- 自治体職員の皆様

- 中小企業家同友会の皆様

- 地球温暖化防止活動推進員の皆様

- 学生の皆様

- 社員教育、人材育成方法でお悩みの方

民間企業がSDGsとまちづくりのカードゲームを体験する意義

SDGsの本質を“体感”として理解できる

カードゲームでは、ただの座学ではなく、ゲームを通じて「なぜSDGsが必要なのか」「持続可能でない状態とは何か」を直感的に学べます。これにより、SDGsが単なる“国連の目標”ではなく、日々の経営判断に直結する“自分ごと”として理解されます。

まちづくりとビジネスの接点を発見できる

ゲーム内では自治体・企業・住民などの様々な立場を演じながら、まちの課題に取り組みます。これにより、企業として地域にどのように貢献できるのか、逆に地域の課題が自社の事業機会となり得るかなど、ヒントを得ることができます。

多様なステークホルダーとの“対話力”が育まれる

他の参加者と協力・交渉しながらゲームを進めることで、立場の異なる人々と目標を共有し、調整する力(=ステークホルダー・ダイアログの力)を実践的に学べます。これは地域連携やCSR、共創ビジネスにおいて極めて重要な力です。

社内のSDGs推進・チームビルディングに役立つ

部署を超えた参加や異なる役割の体験は、社内コミュニケーションの活性化にもつながります。「SDGs担当部署だけが動く」のではなく、全社でのSDGs浸透にも効果的です。

企業の未来戦略と地域の将来像をつなげるヒントに

持続可能なまちづくりと企業の持続可能な成長は、実は密接につながっています。ゲーム体験は、脱炭素・人口減少・高齢化・地域経済活性化といったリアルな課題に対し、自社がどのように関わっていけるかを考える「未来戦略」のきっかけになります。

こんな経営者におすすめ!

地域との関係性を強化したい経営者

地元に根差した企業として、自治体や地域住民ともっと良い関係を築きたい、と考えている方。

まちづくりの視点をゲームで体感することで、共創や連携のヒントを得られます。

新しい事業のヒントを探している経営者

成熟市場の中で、次のビジネスチャンスや社会課題解決型ビジネス(CSV)の種を探している方。

ゲーム中の課題や他参加者との対話から、思いがけない着想が得られることも。

社員の意識改革や一体感づくりをしたい経営者

社内にSDGsを浸透させたい、部門間連携を高めたいと考えている方。

ゲーム形式なので、楽しみながら学べ、社内研修にもぴったりです。

地域課題を“自分ごと”として捉えたい経営者

環境問題、人口減少、雇用の流動化など、地域が直面する問題に漠然と関心はあるが、具体的に何をすればいいかわからない方。

ゲームを通じて、実感と行動のヒントが得られます。

“社会的価値 × 経済的価値”の両立を目指す経営者

単なる利益追求だけでなく、社会や環境への貢献も企業価値と考える経営者。

まさにSDGsの考え方そのものであり、ビジョンと戦略の再構築に役立ちます。